Elassaad Elharbaoui, Université de Carthage, Tunisie

Jean Gabin Ntebutse, Université de Sherbrooke, Canada

Cette étude examine les tendances et les développements des publications ainsi que la dynamique de collaboration scientifique entre auteurs, pays, organismes et sources récentes liés à l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) dans la formation et l’apprentissage universitaires. Une analyse bibliométrique de 285 articles publiés depuis 2014 jusqu’au 26 mars 2024, issus de la base de données Web of Science a révélé une forte association entre l’IA et des thèmes tels que l’éducation, la motivation des étudiants, le « feedback » et l’autocontrôle. La Chine et les États-Unis sont les pays les plus influents dans ce domaine de recherche, avec une collaboration croissante d’autres pays, comme le Afrique du Sud, Brésil, Canada, Israël, Pologne, Singapour, Vietnam depuis 2023. Les premières publications remontent à 2022 dans des revues spécialisées comme International Journal of Educational Technology in Higher Education et Educational Technology & Society. Bien que l’analyse présente certaines limites, telles qu’une compréhension réduite des tendances, une couverture partielle des publications et une faible représentativité des données, elle offre des insights précieux pour de futurs projets de collaboration interdisciplinaires et de recherches qualitatives visant à mieux comprendre la dynamique de l’intégration de l’IA dans l’enseignement supérieur.

Mots-clés : analyse bibliométrique, apprentissage, formation universitaire, intelligence artificielle, tendances de recherche

This study examines the trends and developments in publications, as well as the dynamics of scientific collaboration among authors, countries, organizations, and recent sources related to the use of artificial intelligence (AI) in university education and learning. A bibliometric analysis of 285 articles published since 2014 until March 26, 2024, drawn from the Web of Science database, revealed a strong association between AI and themes such as education, student motivation, feedback, and self-control. China and the United States are the most influential countries in this research field, with increasing collaboration from other countries such as Brazil, Canada, Israel, Poland, Singapore, South Africa, and Vietnam since 2023. The earliest publications date back to 2022 in specialized journals such as International Journal of Educational Technology in Higher Education and Educational Technology & Society. Although the analysis has limitations, such as a limited understanding of trends, partial coverage of publications, and low representativeness of data, it provides valuable insights for future interdisciplinary collaboration projects and qualitative research aimed at better understanding the dynamics of AI integration in higher education.

Keywords: artificial intelligence, bibliometric analysis, learning, research trends, university education

L’IA révolutionne la formation et l’apprentissage universitaires en offrant de nouvelles perspectives pour améliorer l’expérience d’apprentissage et optimiser les stratégies pédagogiques (Chiu et al., 2023). Elle offre de nombreuses applications à l’enseignement supérieur, telles que les chat bots [agents conversationnels] pour un soutien personnalisé aux étudiants et l’analyse de données pour identifier les lacunes d’apprentissage et proposer des stratégies d’enseignement adaptatives (Chen et al., 2022). Cependant, son utilisation dans l’enseignement supérieur étant récente et en constante évolution, il est difficile d’en mesurer l’influence réelle sur l’apprentissage et l’enseignement. Une analyse bibliométrique peut aider à comprendre les tendances et les développements récents dans ce domaine en dégageant les thématiques les plus répondues, les collaborations entre chercheurs et institutions et l’évolution temporelle de la recherche sur l’IA en enseignement supérieur (Zawacki-Richter et al., 2019).

Plusieurs analyses bibliométriques ont révélé une croissance exponentielle des publications sur l’IA dans l’éducation, y compris dans l’enseignement supérieur entre 2018 et 2023, avec une augmentation de 135 à 901 articles (Ivanova et al., 2024). Les revues en éducation étaient les plus représentées, avec l’apprentissage automatique, le système de tutorat, l’analyse des données et la personnalisation de l’apprentissage comme thématiques les plus courantes (Zawacki-Richter et al., 2019). Les défis et opportunités identifiés comprennent la nécessité de développer des systèmes d’IA plus transparents et éthiques, ainsi que la formation des enseignants à l’utilisation de ces technologies (Ivanov, 2023).

C’est dans la continuité de ces travaux de recherche que s’inscrit notre analyse bibliométrique de la littérature sur l’IA dans l’enseignement supérieur. Cette analyse vise à déterminer les tendances, les résultats clés et les lacunes. Nous présenterons les applications et défis de l’IA dans ce contexte, ainsi que notre méthodologie d’analyse. Les résultats de cette étude offrent des perspectives prometteuses pour guider la recherche future et orienter les pratiques pédagogiques dans ce contexte en pleine transformation. Dans la discussion, nous synthétiserons les résultats, discuterons des implications pratiques et théoriques, présenterons les limites de notre étude et proposerons des perspectives pour les futurs chercheurs.

L’IA est un domaine interdisciplinaire qui vise à développer des machines capables d’effectuer des tâches nécessitant habituellement une intervention humaine, par exemple la compréhension du langage naturel, la reconnaissance d’images, la prise de décision et la résolution de problèmes (Hutter, 2005). L’IA se divise en deux catégories, chacune ayant ses propres objectifs, méthodes et applications. L’IA faible est conçue pour des tâches spécifiques, comme la reconnaissance vocale ou d’images (Szeliski, 2021). L’IA forte ou générale vise à créer des machines capables d’effectuer des tâches intellectuelles humaines et de s’adapter à des tâches variées (Lake et al., 2017).

L’apprentissage automatique utilise des algorithmes pour permettre aux machines d’apprendre à partir de données. Le traitement du langage naturel se concentre sur la compréhension et la génération de langage humain par des machines, tandis que la vision par ordinateur traite de la reconnaissance et de l’interprétation d’images et de vidéos par les machines. Ces technologies sont utilisées dans des applications, telles que la traduction automatique, la reconnaissance faciale et la conduite autonome. L’importance de cette technologie prometteuse et utilisée dans divers domaines, tels que la santé, la finance, le transport et l’éducation (Vemuri, 2014) provient de sa capacité à traiter et à analyser de grandes quantités d’informations, ce qui aide les entreprises à prendre des décisions efficaces. Ce traitement d’information se fait grâce à des algorithmes d’apprentissage automatique qui prédisent les résultats et permettent des mesures proactives (Marr, 2019). De plus en plus utilisée dans l’éducation et dans l’enseignement supérieur, l’IA permet d’améliorer l’expérience d’apprentissage, de personnaliser et d’adapter l’enseignement en analysant les données des étudiants (Castellano et al., 2024). Elle aide les enseignants à améliorer leurs stratégies d’enseignement, à repérer les lacunes et à optimiser les conditions d’apprentissage (Tang, 2024). Elle permet par ailleurs aux enseignants de développer leurs compétences professionnelles en les faisant s’interroger sur leurs interventions (Moura & Carvalho, 2024).

Sur le plan des défis éthiques, l’intégration de l’IA dans l’enseignement supérieur soulève de nombreuses questions fondamentales qui nécessitent une attention particulière. La protection des données personnelles des étudiants constitue une préoccupation majeure, car les systèmes d’IA collectent et analysent d’importantes quantités d’informations sur les comportements d’apprentissage, les performances et les caractéristiques individuelles (Williams, 2024). Cette situation pose des questions cruciales concernant le consentement éclairé, la confidentialité et la sécurité des données. Par ailleurs, l’utilisation de systèmes de surveillance basés sur l’IA pour suivre la participation et les performances des étudiants risque de créer un environnement de surveillance excessive qui pourrait compromettre l’autonomie des apprenants et altérer la relation pédagogique fondée sur la confiance (Lee & Fanguy, 2022). Le recours aux algorithmes prédictifs pour évaluer les performances ou orienter les parcours académiques soulève également des interrogations quant aux biais potentiels qui pourraient perpétuer ou amplifier des discriminations existantes basées sur le genre, l’origine ethnique ou le statut socioéconomique (Gorgun & Yildirim-Erbasli, 2024). La transparence des systèmes d’IA utilisés dans l’éducation représente un autre défi éthique majeur. La nature « boîte noire » de certains algorithmes complexes rend difficile la compréhension de leur fonctionnement par les enseignants et les étudiants, ce qui compromet la possibilité de contester ou de remettre en question les décisions automatisées (Liu et al., 2024). Une telle opacité soulève des questions relatives à la responsabilité et à l’imputabilité en cas d’erreurs ou de préjudices causés par ces systèmes.

Bien que l’IA offre des avantages pour l’apprentissage universitaire, son utilisation excessive peut réduire les interactions humaines et affecter négativement la motivation et l’engagement des apprenants (Altinay et al., 2024). De plus, la personnalisation de l’apprentissage à l’aide des données suscite des préoccupations quant à la confidentialité et la protection des données.

Face à la dichotomie entre les avantages éducatifs et les dilemmes sociétaux et éthiques que présente l’IA dans le domaine de l’enseignement supérieur, il est essentiel d’entreprendre une analyse bibliométrique pour examiner la progression de la littérature savante et ces dimensions multidimensionnelles. Cet examen revêt une importance scientifique considérable, vu que ce domaine de recherche est principalement marqué par une augmentation exponentielle du nombre de publications, qui nécessite une synthèse et une organisation des connaissances, et que son caractère interdisciplinaire (situé au confluent de l’informatique, des sciences de l’éducation, de la psychologie cognitive et des sciences de l’information) engendre une fragmentation des connaissances que l’analyse bibliométrique peut aider à réduire en établissant des liens conceptuels entre ces disciplines (Holmes et al., 2022). De plus, les progrès rapides des technologies de l’IA et de leurs applications dans le domaine éducatif entraînent une obsolescence rapide des connaissances, ce qui nécessite des évaluations rigoureuses de l’état actuel de l’art. C’est pourquoi cette recherche facilite l’identification des frontières de recherche émergentes et des domaines de controverse théorique, en particulier, entre les approches techno-centriques et les méthodologies pédagogiques. Il aide à élucider les méthodologies prédominantes dans ce domaine et les limites qui y sont liées, favorisant ainsi l’avancement de modèles de recherche plus rigoureux. En fait, la cartographie des réseaux de collaboration scientifique permettra d’élucider la dynamique de la production de connaissances, les écoles de pensée dominantes et les disparités géographiques potentielles en matière de production scientifique liée à l’IA et à l’enseignement supérieur. Par conséquent, une telle méta-analyse contribue à la formulation de cadres théoriques intégratifs mieux adaptés à la complexité inhérente à l’objet de l’étude. Sur le plan social, cette étude espère répondre à des enjeux majeurs au profit des institutions d’enseignement supérieur, des décideurs politiques et de la société dans son ensemble.

Au confluent de ces considérations scientifiques et sociétales, et face à l’évolution rapide de ce domaine de recherche, il apparaît fondamental de délimiter le cadre temporel et les objectifs de notre investigation bibliométrique. L’objectif de notre recherche est donc de répondre à la question cruciale suivante : de quelle manière la production scientifique concernant l’IA dans l’enseignement supérieur s’est-elle développée entre 2014 et 2024? Quelles sont les tendances naissantes dans ce domaine interdisciplinaire? Et comment se présente la cartographie de collaboration entre auteurs et pays?

Notre recherche s’inscrit dans la continuité des analyses bibliométriques récentes (Hwang & Tu, 2021) qui examinent le développement de l’IA dans l’enseignement supérieur.

Le postpositivisme constitue le fondement épistémologique de notre analyse bibliométrique, et il offre un cadre philosophique cohérent avec notre démarche méthodologique. Ce paradigme reconnaît l’existence d’une réalité objective, bien que son appréhension reste partielle et provisoire, tout en valorisant la rigueur scientifique dans la quête de connaissance (Guba & Lincoln, 1994).

Notre méthodologie, ancrée dans cette perspective, privilégie une approche quantitative rigoureuse des productions scientifiques relatives à l’IA dans l’enseignement supérieur. La distanciation épistémologique par rapport aux publications analysées est essentielle pour garantir la validité des résultats. Cela correspond à l’aspiration à l’objectivité inhérente au postpositivisme. Cette objectivation méthodologique se traduit par l’application systématique d’indicateurs bibliométriques standardisés et reproductibles, tels que l’analyse des métriques de publication, l’identification des réseaux terminologiques par analyse d’occurrences lexicales, la cartographie des relations conceptuelles via l’étude des cooccurrences et l’examen des structures relationnelles de citations et de co-citations.

La multiplicité des indicateurs utilisés (citation, co-citation, occurrences, cooccurrences, couplage bibliographique) illustre la reconnaissance postpositiviste selon laquelle aucune mesure isolée n’est suffisante pour saisir toute la complexité du phénomène étudié. Cette approche multidimensionnelle permet une appréhension holistique, bien que nécessairement imparfaite, des dynamiques scientifiques dans le domaine.

La quantification systématique de la production scientifique concernant l’IA dans l’enseignement supérieur permet de catégoriser avec précision les paradigmes dominants et l’évolution chronologique des concepts structurants du domaine. Cette dimension diachronique de l’analyse bibliométrique correspond au principe postpositiviste selon lequel toute connaissance reste falsifiable et contextuellement située, ce qui nécessite un examen continu de son évolution temporelle. En révélant les dynamiques collaboratives entre chercheurs, institutions académiques et pays (Chen et al., 2022), notre méthodologie reconnaît également l’influence du contexte social sur la production des connaissances scientifiques, un principe fondamental du paradigme postpositiviste.

Nous avons adopté une démarche méthodologique rigoureuse structurée en trois phases principales. Notre protocole a débuté par une extraction systématique des métadonnées bibliographiques au sein de la base de données Web of Science, reconnue pour sa rigueur de l’indexation des articles et la qualité de ses références (Ivanova et al., 2024). La stratégie d’interrogation repose sur l’élaboration d’équations de recherche combinant avec précision les descripteurs relatifs à l’IA et à l’enseignement supérieur à partir de termes génériques (AI, education, higher education, university training) ainsi que des descripteurs spécifiques liés aux limites et défis de l’IA (ethical challenges, negative impacts, responsibility, negative impacts of AI in education/training/higher education, privacy, and AI in education). L’utilisation d’opérateurs booléens a permis d’affiner la pertinence des résultats obtenus. Notre protocole inclut également une délimitation temporelle précise, couvrant les dix dernières années, avec une sélection axée sur des études publiées en anglais dans des revues à comité de lecture. Cela garantit la qualité scientifique du corpus constitué. À l’issue de cette phase, nous avons établi une liste de 285 articles qui constituent le corpus de données utilisé pour l’analyse bibliométrique.

Dans la deuxième phase, nous avons fait appel à un ensemble d’analyses quantitatives complémentaires, d’abord à l’évaluation de la pertinence et de la qualité des articles sélectionnés à travers l’analyse systématique des résumés, des mots-clés et des références bibliographiques, complétée par une évaluation de l’impact des publications. L’analyse thématique a été réalisée à travers l’examen des cooccurrences de termes révélant les associations conceptuelles dominantes, tandis que l’analyse des co-citations a permis d’identifier les fondements intellectuels partagés. Le couplage bibliographique, quant à lui, a mis en évidence les proximités thématiques entre les différentes publications.

La dernière phase consiste en une visualisation cartographique des résultats à l’aide du logiciel VOSviewer. Cela permet de transformer les données quantitatives complexes en représentations visuelles intelligibles. La visualisation de réseaux collaboratifs a permis d’explorer les relations entre les différents éléments de la littérature. L’analyse de densité a révélé les domaines de recherche les plus actifs et importants tandis que l’analyse de tendances a fourni une perspective diachronique sur l’évolution du domaine et a permis de mettre au jour les développements récents et les trajectoires émergentes dans le champ de recherche sur l’IA en formation et en apprentissage universitaires.

Les résultats de l’analyse bibliométrique se focalisent sur la structure et l’évolution de la recherche, la dynamique de collaboration entre chercheurs, pays et organismes, et sur l’impact des sources dont les revues, en particulier. Pour améliorer la clarté et la cohérence des résultats de notre étude sur l’IA et l’enseignement supérieur, nous utilisons une double approche méthodologique. Celle-ci associe des visualisations générées par VOSviewer (cartes réseau, temporelles et de densité) et des tableaux quantitatifs. Les tableaux présentent plusieurs indicateurs bibliométriques clés : occurrences (fréquence des termes dans le corpus sur l’IA éducative), cooccurrences (force des associations entre concepts), nombre d’articles publiés, citations et co-citations d’auteurs.

Les cartes réseau traduisent graphiquement les données bibliométriques. Elles représentent par des cercles les entités analysées (mots-clés, auteurs, pays, institutions ou sources de publication). Le diamètre de chaque cercle est proportionnel à la fréquence d’apparition de l’entité dans le corpus. Les connexions entre cercles sont représentées par des lignes. Le nombre de lignes partant d’un cercle indique la quantité de ses connexions avec d’autres entités. L’épaisseur de chaque ligne reflète l’intensité de l’association entre deux entités dans les publications étudiées. Par conséquent, l’association des cartes aux tableaux offre une complémentarité méthodologique essentielle, combinant perception intuitive des structures et précision quantitative pour une compréhension globale de l’IA dans l’enseignement supérieur

L’étude, qui a utilisé un corpus de 314 mots-clés, a permis de générer un groupe vert de 285 articles, puis de filtrer un total de 72 occurrences avec une fréquence minimale de deux. Les données ont été traitées et visualisées à l’aide de VOSviewer, générant des graphes en réseau, des graphes d’analyse temporelle et des cartes thermiques pour identifier les occurrences, cooccurrences, regroupements en clusters et l’évolution des réseaux de mots-clés au fil du temps et les mots-clés ayant le plus de relations ainsi que les regroupements les plus denses.

Le tableau 1 illustre les occurrences et les cooccurrences (total link strength) des mots. Seuls les mots-clés mentionnés au moins deux fois ont été pris en compte. Parmi les 314 mots-clés extraits des auteurs et ajoutés par Web of Science, 72 ont été retenus (au moins deux occurrences chacun). La fréquence totale de liaison entre ces mots est de 491. Le tableau ci-dessous présente les mots-clés faisant l’objet des analyses bibliométriques développées dans les sections suivantes.

Tableau 1

Occurrences et cooccurrences de mots-clés

| Selected | Keyword | Occurrences | Total link strength |

| ✓ | Artificial intelligence | 33 | 133 |

| ✓ | Motivation | 8 | 54 |

| ✓ | Self-regulated learning | 5 | 41 |

| ✓ | Education | 7 | 38 |

| ✓ | Performance | 5 | 35 |

| ✓ | Acceptance | 4 | 32 |

| ✓ | Feedback | 5 | 30 |

| ✓ | Self-efficacy | 4 | 30 |

| ✓ | Technologies | 4 | 29 |

| ✓ | Students | 5 | 28 |

| ✓ | Cognitive-style | 2 | 17 |

| ✓ | Competence | 2 | 17 |

| ✓ | Foreign-language | 3 | 17 |

| ✓ | Impact | 3 | 17 |

| ✓ | Perspective | 2 | 17 |

| ✓ | Teachers | 4 | 17 |

| ✓ | Variables | 2 | 17 |

| ✓ | Achievement | 2 | 16 |

| ✓ | Autonomy | 2 | 16 |

| ✓ | Experiences | 2 | 15 |

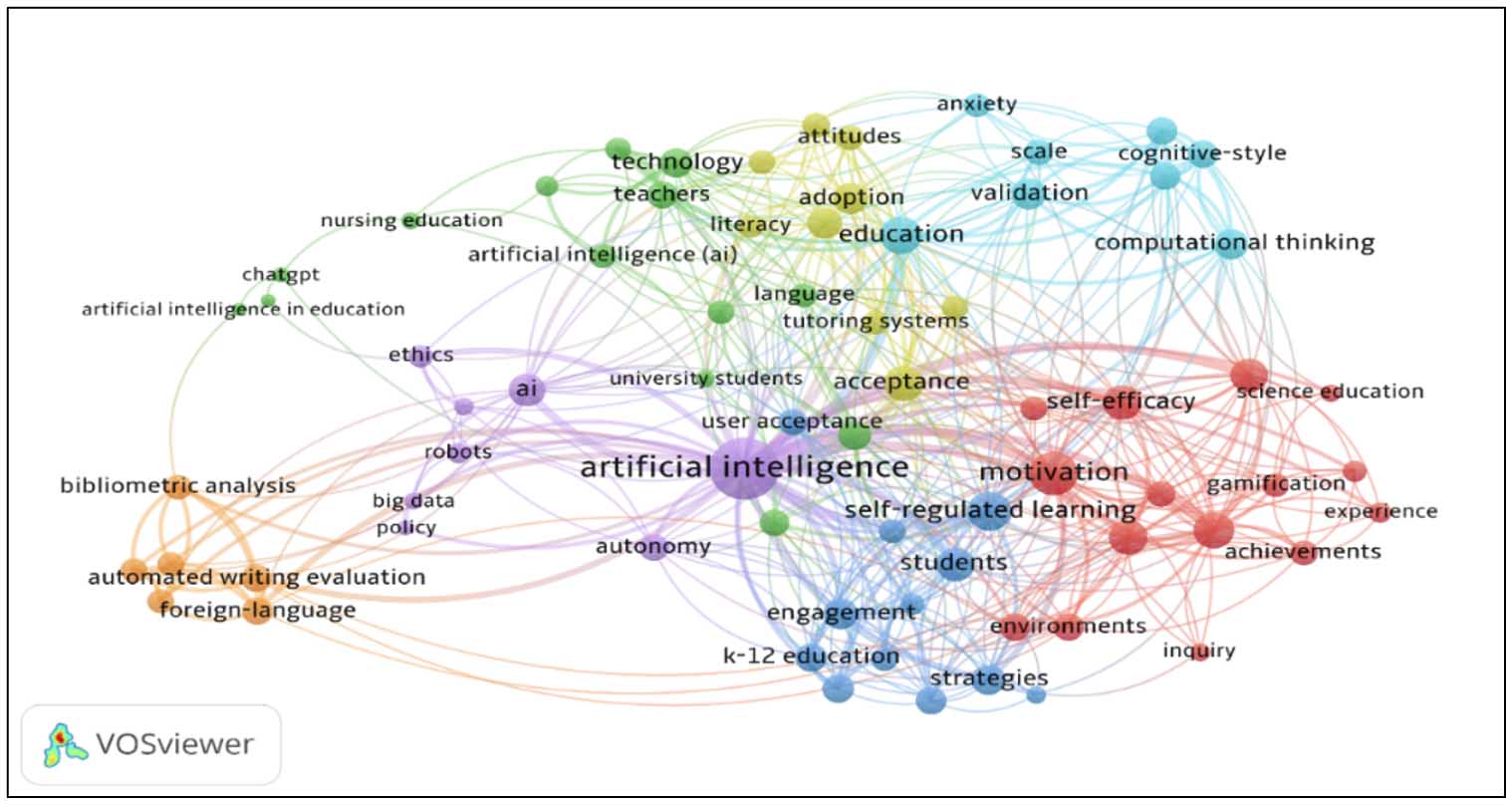

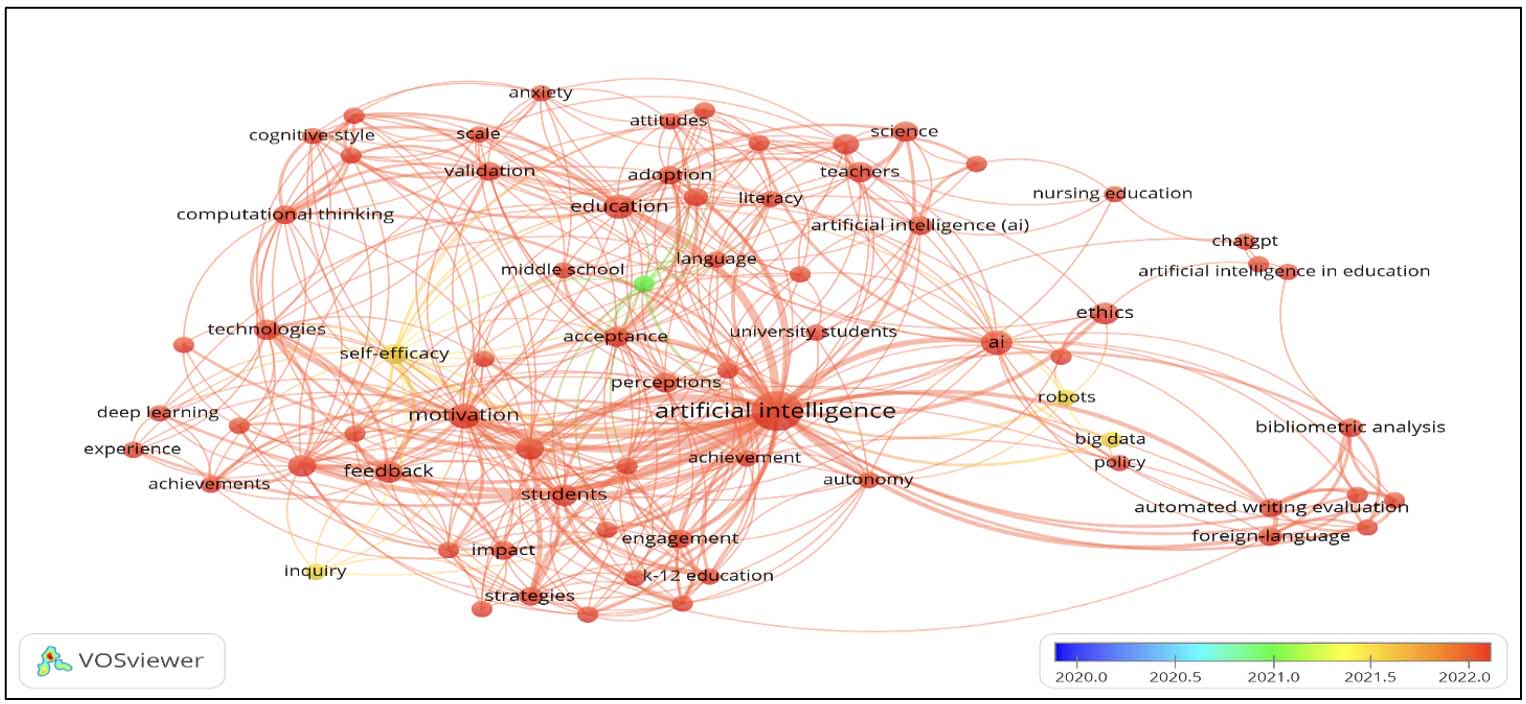

La figure 1 ci-dessous offre une visualisation des cooccurrences entre les mots-clés des auteurs et ceux ajoutés par Web of Science.

Figure 1

Cooccurrences des mots-clés

L’analyse bibliométrique d’un corpus de 285 articles a révélé que le mot-clé intelligence artificielle est plus cité, avec 33 occurrences (Tableau 1). Les mots-clés motivation, éducation, étudiants, feedback, performance et autorégulation d’apprentissage sont également fréquents (au moins trois citations). En revanche, enseignement supérieur, système d’apprentissage ou style cognitif sont moins utilisés (deux citations maximum). La visualisation des cooccurrences (Figure 2) révèle des regroupements de mots-clés étroitement liés, représentés par des groupes colorés. Cette cartographie permet d’établir la force des liens entre les mots-clés et de dégager les tendances et thématiques dominantes dans la littérature sur l’IA en enseignement supérieur.

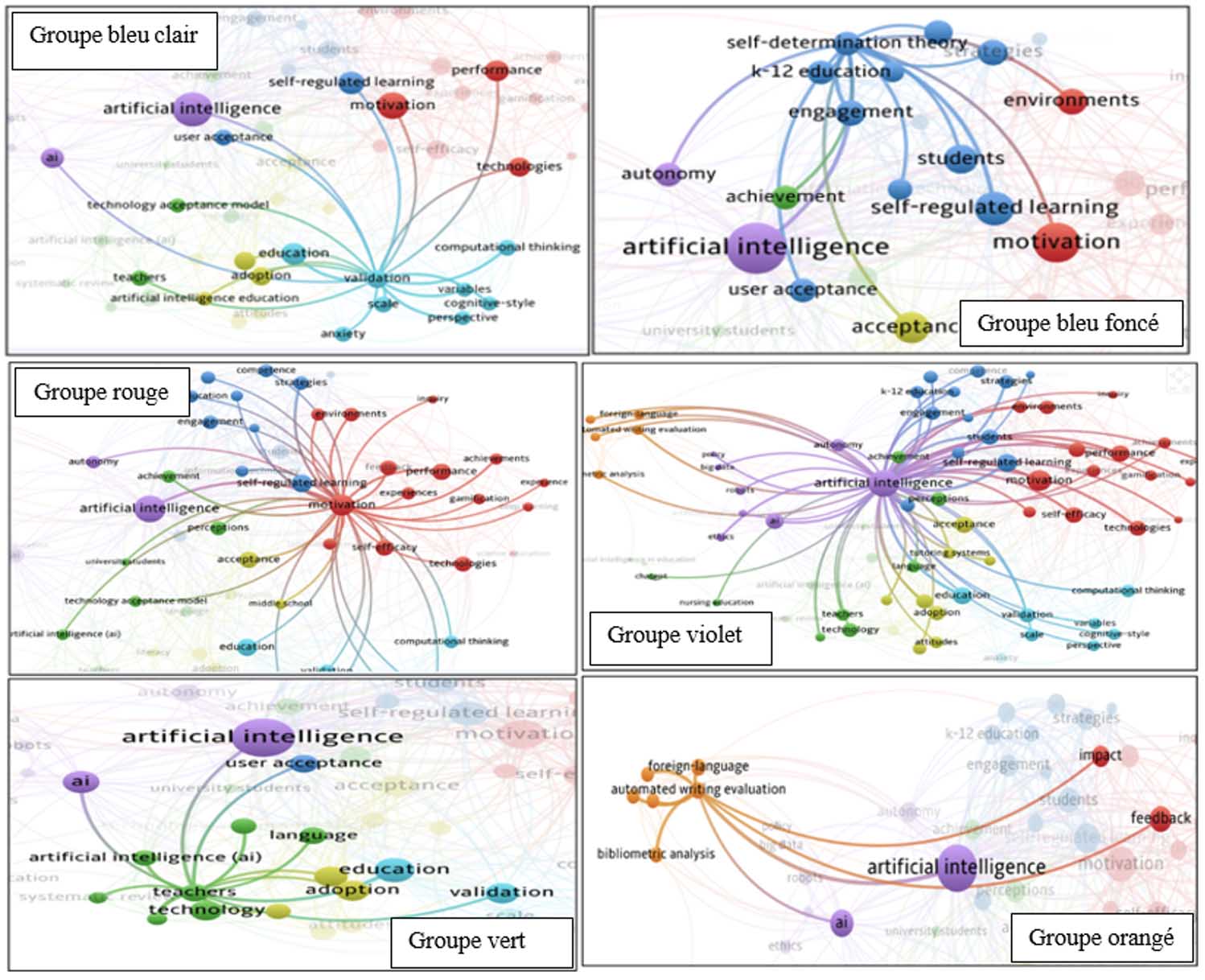

La visualisation en réseau révèle six groupes distincts. Le premier groupe (violet) est centré sur le mot-clé intelligence artificielle et est le plus dense. Ce mot apparaît 63 fois avec les autres mots-clés de ce groupe, représentant 12 % du total des liaisons (491) (Tableau 1). Sa fréquence de cooccurrence est de 133, indiquant des apparitions multiples dans les mêmes articles. Ce mot-clé est lié aux cinq autres groupes. Cette redondance montre que l’IA est un domaine en constante évolution et qu’il a un impact significatif sur divers secteurs, y compris l’enseignement supérieur. Par exemple, le couplage de l’IA avec l’expression prédire la performance académique (academic performance prediction) fait référence à l’utilisation de modèles prédictifs d’IA pour anticiper les performances académiques des étudiants. Le terme adaptabilité (adaptability) se réfère à la capacité de l’IA à s’adapter aux besoins des apprenants. Les mots-clés « intelligence artificielle et éducation » et « IA et cours » (AI Course) font référence à l’enseignement de l’IA en tant que matière académique. « AI et connaissance » (IA knowledge) se réfèrent à la compréhension et à la connaissance de l’IA par les étudiants et les enseignants. La combinaison de l’expression AI-chatbots (AI-chat bot) et chabot font référence à l’utilisation de robots conversationnels d’IA pour fournir un soutien aux apprenants. Le cluster vert inclut des mots tels que intelligence artificielle, technologie, enseignant, science, étudiant universitaire et perception. Le terme technologie est souvent associé à l’IA. Ils sont apparus ensemble quatre fois dans les articles. Le groupe rouge comporte 14 mots, tels motivation, préférence, expérience, apprentissage profond, efficacité personnelle et apprentissage de langue. Le mot-clé motivation a le plus de liaisons (39) et une fréquence de cooccurrence de 54 (Tableau 1). Ce mot-clé est fréquemment associé à l’IA, avec une fréquence de cooccurrence de cinq. Cependant, sa fréquence de cooccurrence avec les autres termes ne dépasse pas trois.

Le groupe bleu foncé montre quelques liaisons entre 12 mots-clés comme stratégies, engagement, étudiants, autorégulation d’apprentissage, support d’autonomie. Le mot étudiants compte la plus grande fréquence de cooccurrence (22) et une fréquence d’interaction importante (deux) avec l’IA (Tableau 1). Cela s’explique par le fait que les études en IA portent essentiellement sur l’apprentissage des étudiants. Le mot-clé enseignement supérieur n’apparaît qu’une seule fois, avec un total de six interactions avec des mots-clés comme compétence, étudiants, performance, perception et intelligence artificielle. Ce mot-clé a une faible interaction avec l’IA dans les publications depuis 2014.

Le groupe bleu clair inclut huit mots-clés comme style cognitif, pensée compétitive, anxiété, éducation et validation. Le mot-clé éducation a le plus grand nombre de liaisons dans ce groupement (27) et une fréquence de cooccurrence de 38 (Tableau 1). Il apparaît souvent avec l’IA, avec cinq occurrences dans le même article. Le groupement orangé comporte neuf mots-clés, notamment : adoption, attitude, système de tutorat, intention comportementale et collège et acceptation. Ce dernier a le plus grand nombre de liaisons avec d’autres groupements (lié à quatre regroupements) et apparaît quatre fois avec l’IA dans le même article.

L’examen des groupes révèle une forte dominance du mot-clé intelligence artificielle qui est présent dans toutes les publications. Le groupement violet centré sur ce mot-clé présente de nombreuses liaisons formant une étoile d’araignée dense. Ce terme est souvent associé à éducation, apprentissage, enseignement, motivation, engagement et autonomie.

Figure 2

Cooccurrences et forces de liaisons entre mots-clés de chaque groupe

Nous remarquons également des liens significatifs entre des mots-clés comme technologie et des termes comme intelligence artificielle, langage, feedback des étudiants. Sur les six groupes, nous remarquons une condensation des liaisons et de la fréquence de cooccurrences entre cinq d’entre eux (violet, rouge, vert, bleu foncé et bleu clair). Cependant, le groupe orange, composé de quelques mots-clés ayant de faibles liaisons avec les autres mots-clés, se trouve isolé. En effet, les domaines de recherche des sciences de l’éducation, des technologies éducatives, de la didactique des langues, des études interculturelles, de la traduction et interprétation, du traitement automatique du langage naturel, de la littérature anglaise, de l’évaluation de la recherche, de la politique de la recherche, etc., auxquels se rattachent les mots-clés de ce regroupement contribuent peu à la valorisation de l’IA et de ses applications.

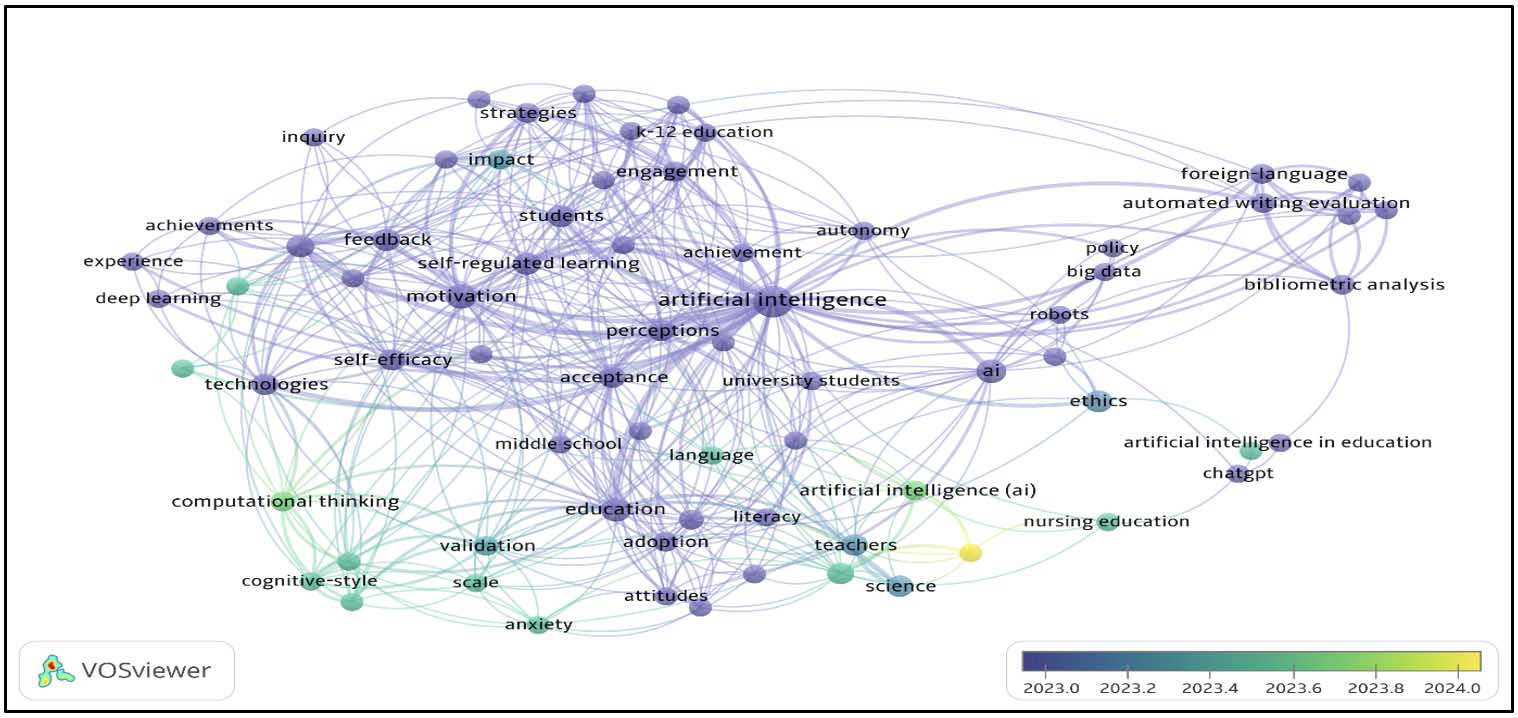

Nous avons suivi l’évolution des mots-clés entre 2020 et 2024 en utilisant une échelle de couleurs, divisée en deux périodes : 2020-2022 et 2023-2024. Cela nous a permis de déterminer les tendances temporelles et les changements de thèmes de recherche. Les figures 3 et 4 illustrent l’évolution des mots-clés durant chaque période.

Figure 3

Évolution des cooccurrences des mots-clés (2020-2022)

Au cours de cette période, la carte révèle que 67 des 72 mots-clés sont en rouge, ce qui correspond à l’année 2022 sur l’échelle de couleurs. Cette prédominance du rouge indique que les études sur l’IA étaient très peu fréquentes entre 2020 et 2022, mais ont gagné en visibilité. En fait, il s’agit d’un phénomène récent qui a émergé en 2022.

En 2023, 90 % des mots-clés apparaissent en violet, ce qui témoigne d’une croissance exponentielle des publications sur l’IA cette année-là. La densité des cooccurrences entre le mot-clé central (IA) et les autres termes montre que divers domaines de recherche tels que technologie éducative, robotique, psychologie, enseignement supérieur, apprentissage automatique, commencent à recourir à l’IA pour les avantages qu’elle offre dans la diffusion des travaux de recherche.

De nouveaux mots-clés comme langage, anglais et langue étrangère émergent également en 2023 Certains domaines linguistiques comme la didactique des langues, les études culturelles et interculturelles commencent à intégrer l’IA. C’est en fin de 2023 que certains concepts comme science de l’éducation, impact, nursing éducation, système d’apprentissage, style cognitif et anxiété apparaissent. Ces concepts définissent divers domaines notamment les sciences de l’éducation, les technologies éducatives et la psychologie de l’éducation qui commencent à intégrer l’IA. De plus, le mot-clé revue systématique (systematic review) en jaune est apparu dans les écrits récents sur l’IA au début de l’année 2024. Ce mot-clé renvoie à des études qui examinent la littérature scientifique de manière systématique.

Figure 4

Évolution des cooccurrences des mots-clés (2020-2022)

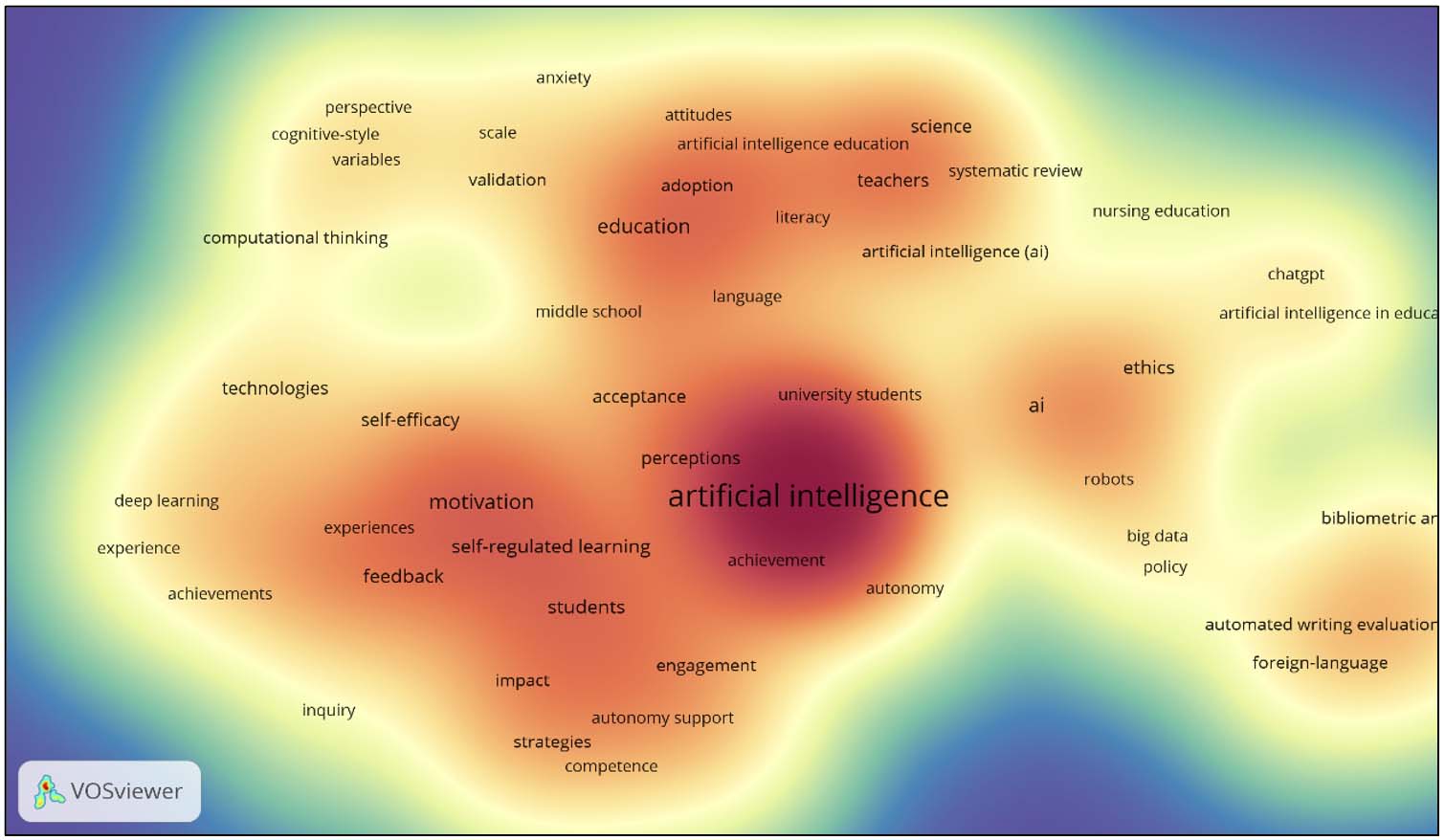

L’analyse de la carte thermique de densité (Figure 5) révèle les mots-clés les plus fréquemment utilisés et leur relation avec d’autres mots-clés, ainsi que les tendances et modèles dans la publication scientifique sur l’IA en formation et en enseignement supérieur.

L’analyse de la carte des mots-clés révèle que intelligence artificielle est le terme le plus fréquent et dense dans les 285 articles examinés. D’autres mots-clés tels éducation, motivation des étudiants, feedback et autocontrôle sont moins présents. Des termes tels que validation, adaptation, stratégie, système d’apprentissage et style cognitif apparaissent rarement.

La carte révèle trois regroupements denses autour des termes intelligence artificielle, éducation et motivation, indiquant une forte interaction entre ces domaines dans la recherche sur l’IA. Une forte liaison entre l’enseignement, l’éducation et l’IA explique la raison pour laquelle la majorité des études se concentrent sur l’enseignement et l’éducation. Cependant, cinq zones isolées émergent, comprenant des mots-clés comme perspective, style cognitif, compréhension informatique, formation en soins infirmiers, réussite scolaire, apprentissage profond, autonomie et évaluation automatique de la rédaction. Ces zones représentent des domaines émergents avec peu de liens, notamment, l’évaluation de la rédaction scientifique via des logiciels (évaluation automatique de la rédaction), la formation en soins infirmiers (nursing éducation ), la programmation de solutions via l’IA (pensée informatique) et le traitement du langage naturel et la conduite autonome (apprentissage profond), et l'évaluation de la recherche et de l'innovation (analyse bibliométrique).

Figure 5

Carte de la densité des mots-clés

Dans cette partie, nous allons analyser les collaborations entre chercheurs, pays, sources de publication et organismes pour identifier les réseaux et la dynamique interactionnelle dans le domaine de l’IA en formation et en enseignement supérieur.

En biométrie, la collaboration entre auteurs désigne les relations de co-autorat où plusieurs chercheurs contribuent à une même publication scientifique. Cette collaboration, formalisée par la signature conjointe d’articles ou autres productions académiques, crée des liens scientifiques mesurables. Elle permet d’analyser les structures sociales de production des connaissances et de révéler les communautés épistémiques et les dynamiques d’échanges intellectuels dans un domaine de l’IA et l’enseignement supérieur. Des indicateurs quantitatifs, tels que l’indice de collaboration et la densité du réseau collaboratif, aident à repérer les communautés influentes et les dynamiques sociales de la production scientifique.

Analyse du réseau d’auteurs. L’analyse du réseau d’auteurs se base sur le nombre de publications et de citations limité à un article et de citations par auteur. Sur 176 auteurs (qui ont publié les 285 articles du corpus), 140 ont publié au moins un article et ont été cités une seule fois. Dans le tableau 2, nous avons choisi de ne présenter que les auteurs les plus influents et qui ont construit les réseaux de collaboration les plus importants.

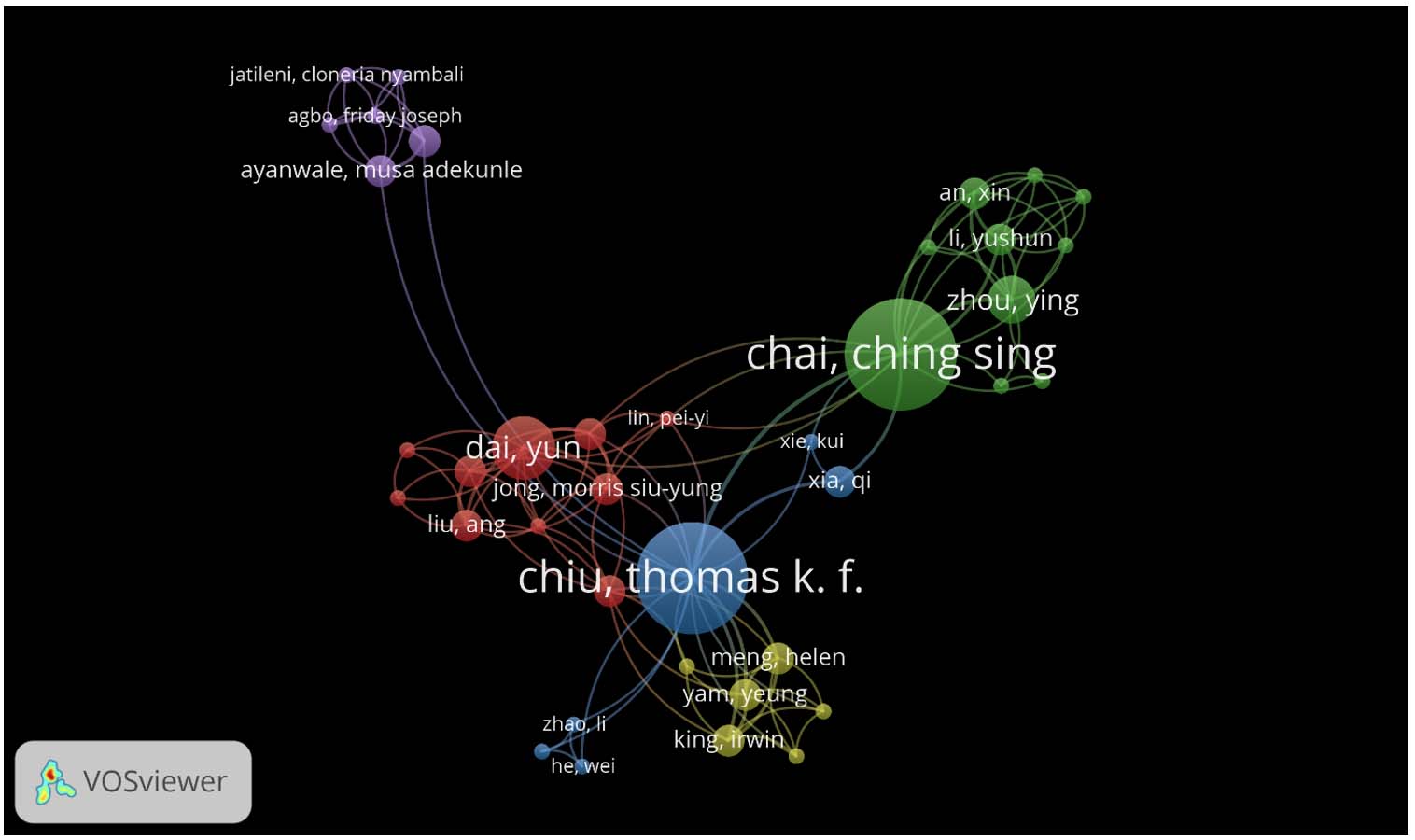

Sur 176 auteurs, 140 ont publié au moins un article et ont été cités une seule fois. Seulement 50 ont corédigé au moins un article. Ils sont répartis en trois groupements principaux : le groupement Chai, Ching Sing, le groupement Chiu, Thomas K.F, et le groupement Dai, Yun. Cependant, 90 auteurs n’ont pas de collaboration bien que certains parmi eux aient publié plusieurs articles comme Hwang, Gow-jean qui ont publié cinq documents (Tableau 2). La figure 7 décrit la collaboration entre les 50 auteurs les plus influents.

Tableau 2

Citations, co-citations d’auteurs

| Selected | Author | Documents | Citations | Total link strength |

| ✓ | Chiu, Thomas K. F. | 7 | 113 | 25 |

| ✓ | Chai, Ching Sing | 7 | 75 | 23 |

| ✓ | Hwang, Gwo-Jen | 5 | 36 | 19 |

| ✓ | Dai, Yun | 4 | 53 | 15 |

| ✓ | Zhou, Wentao | 2 | 27 | 14 |

| ✓ | Zhou, Ying | 3 | 15 | 13 |

| ✓ | Chen, Xieling | 3 | 93 | 12 |

| ✓ | Cheng, Gary | 3 | 93 | 12 |

| ✓ | Xie, Haoran | 4 | 93 | 12 |

| ✓ | Zou, Di | 4 | 93 | 12 |

| ✓ | Chai, Ching-Sing | 2 | 44 | 11 |

| ✓ | Jong, Morris Siu-Yung | 2 | 46 | 11 |

| ✓ | Qin, Jianjun | 2 | 46 | 11 |

| ✓ | An, Xin | 2 | 13 | 10 |

| ✓ | King, Irwin | 2 | 52 | 10 |

| ✓ | Li, Yushun | 2 | 13 | 10 |

| ✓ | Lin, Ziyan | 2 | 7 | 10 |

| ✓ | Liu, Ang | 2 | 7 | 10 |

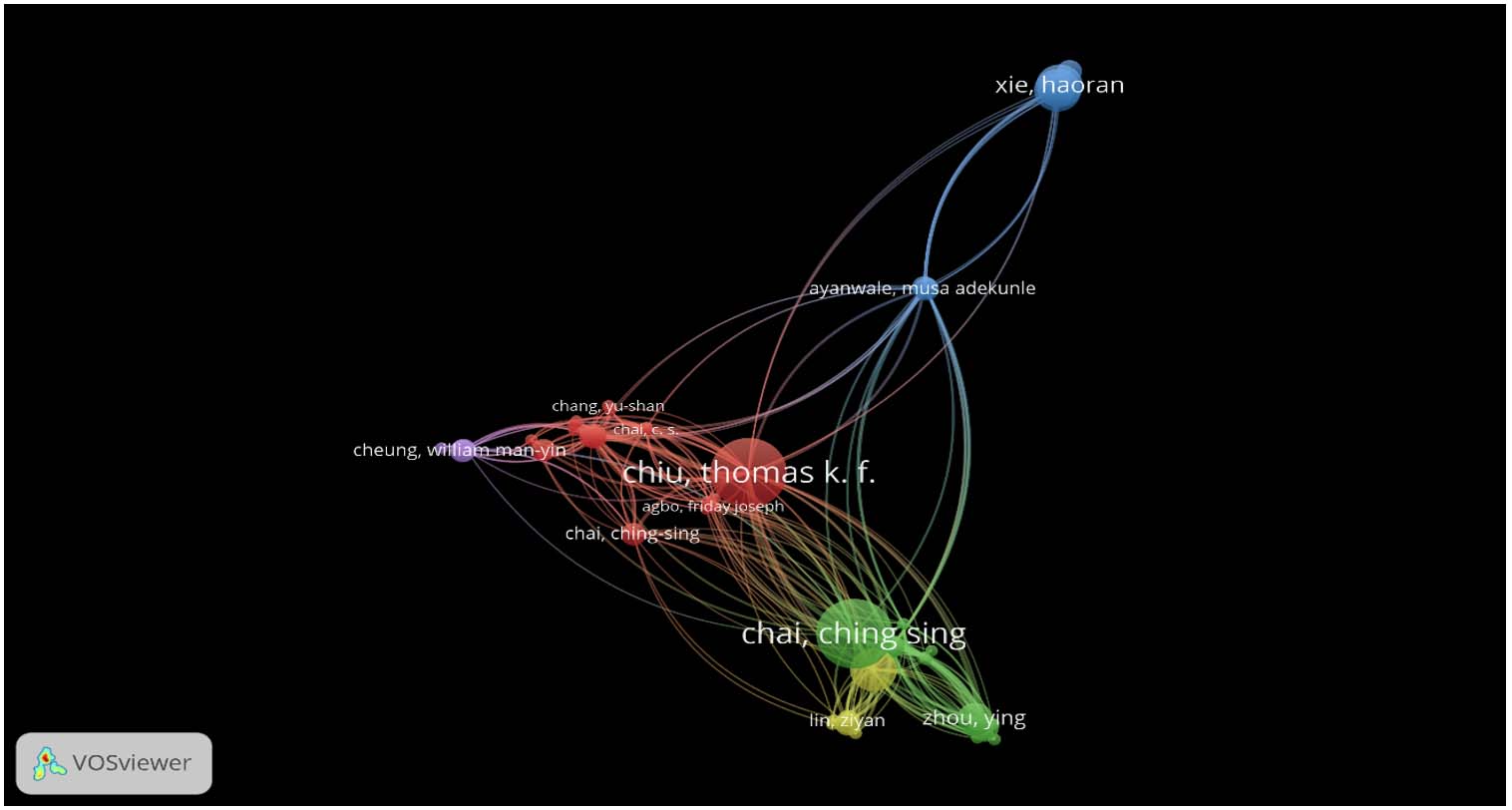

Figure 6

Réseau de collaboration entre auteurs

Parmi les 50 auteurs ayant publié ensemble (co-authorship) au moins un article, Chai et Chiu ont le nombre le plus important de publications (sept articles par auteur). Xie, Zou et Dai,Yun ont publié moins (quatre articles par personne). Deux auteurs seulement (Zhou & Cheng) ont publié trois articles. Les autres auteurs n’ont pas dépassé deux publications. Chiu est coauteur de 45 articles et est cité 88 fois dans le corpus, avec un total de 113 citations, ce qui signifie une influence notable (Tableau 2). Chai, coauteur de 31 articles, est cité 87 fois dans les 285 articles analysés, avec 75 citations au total (Tableau 2). Ces deux auteurs sont les plus reconnus et influents dans le domaine de l’IA et de l’éducation, y compris dans l’enseignement supérieur. Les travaux de Chiu couvrent diverses problématiques, notamment le développement de l’intention d’apprendre grâce à l’IA chez les élèves du primaire, (Chai et al., 2021) les attitudes positives des élèves du secondaire grâce à un programme d’enseignement via l’IA (Chiu et al., 2022), l’impact de l’IA sur la motivation des élèves de l’enseignement secondaire (Chiu et al., 2023) et des suggestions pour des pratiques éducatives axées sur l’IA (Chiu, 2023).

Figure 7

Carte des auteurs les plus influents

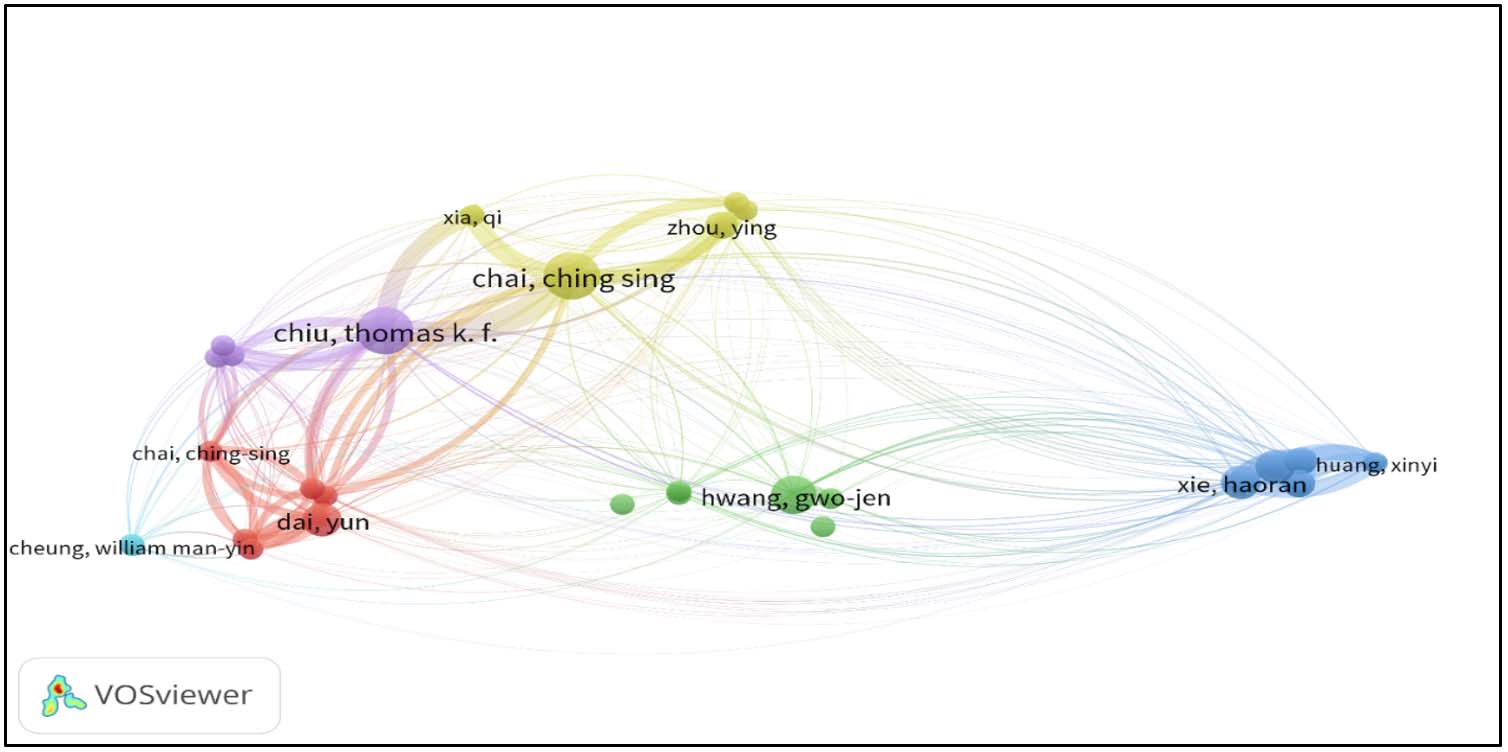

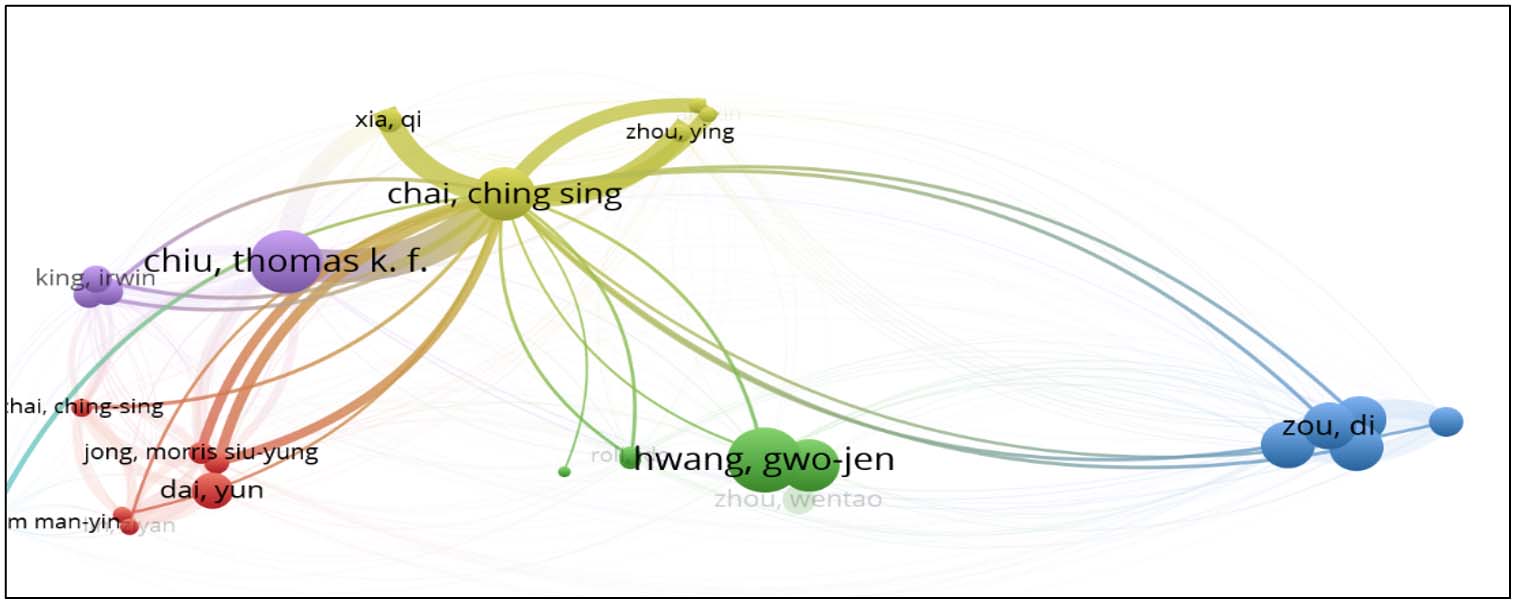

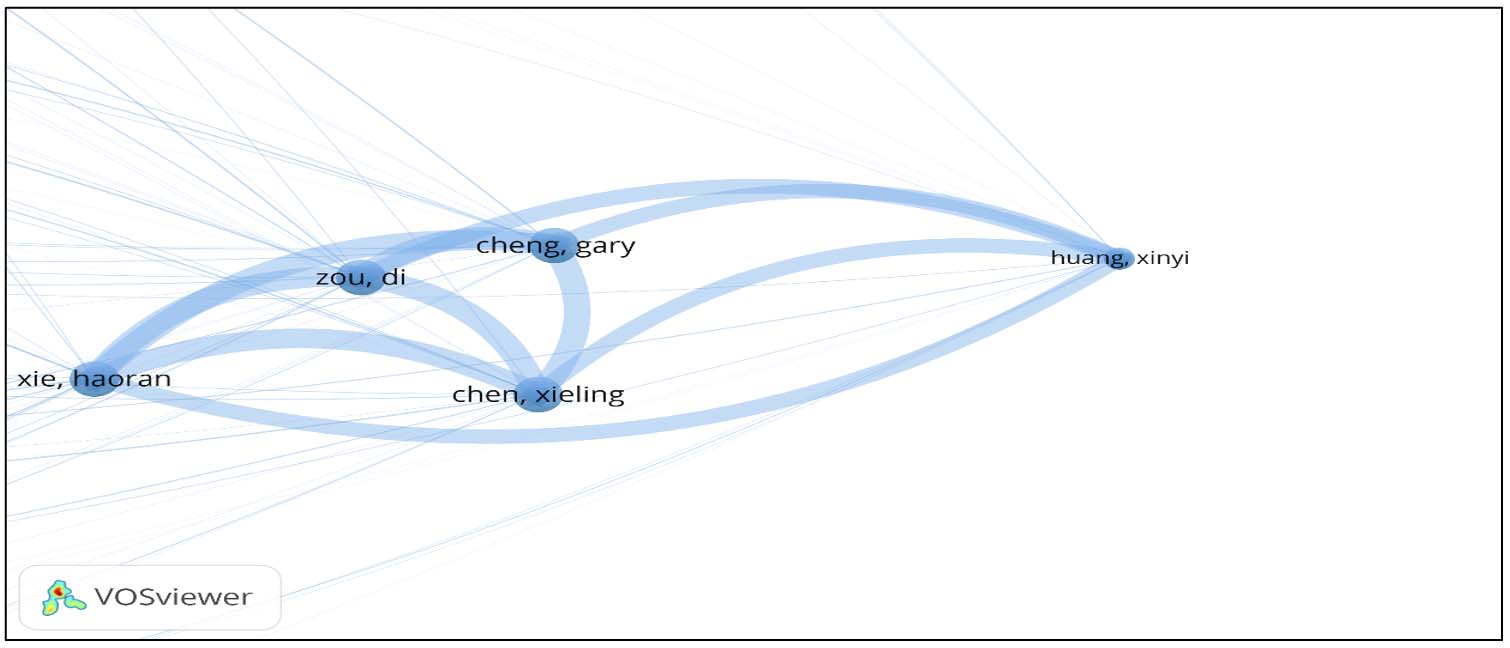

Collaboration et formation de groupes de chercheurs. Pour déterminer les collaborations et les groupes de recherche, nous avons regroupé les auteurs en fonction de la similarité de leurs références bibliographiques, en utilisant le couplage bibliographique. Ce dernier est calculé en divisant le nombre de références communes par le nombre total de références dans leurs travaux respectifs. Un nombre élevé de références communes indique un couplage fort entre les auteurs. La carte réseau (Figure 8) illustre le couplage entre les auteurs ayant au moins deux références communes et deux articles chacun.

L’analyse de la carte montre cinq regroupements d’auteurs, chacun présentant une fréquence de couplage distincte. Le premier groupement en violet est constitué de Chiu, Ming, Chai, King, Wong et Yam. Le second groupe en verte clair comporte Chai, Xia, Zhou, An et Li. Le troisième groupe en rouge est constitué de Chai, Lin, Jong, Dai, Liu et Qin. Le quatrième groupe en vert foncé est constitué de Hwang, Roll, Zhou, Tu, Seo. Le dernier groupe en bleue est constitué de Xia, Zou, Cheng, Chen, Huang. Nous observons que Chiu est l’auteur le plus influent, étant relié à 49 autres auteurs dans ce réseau. La carte ci-dessous (Figure 9) illustre les relations de Chiu avec ses collègues.

Figure 8

Couplage bibliographique entre auteurs

Collaboration de Chiu avec les membres du réseau de chercheurs

Chiu présente la fréquence de couplage la plus élevée (8,78). Il collabore fréquemment avec Chai (force de liaison la plus importante : 391) et également avec Xia (force de liaison : 247). Chai est le deuxième auteur le plus influent. La carte ci-dessous illustre ses collaborations.

Figure 10

Collaboration de Chai avec les membres du réseau de chercheurs

Chai présente la fréquence de couplage la plus élevée (7,36). Il collabore fréquemment avec Chiu (391), Xia (247), Zhou (233) et Li (153). Hwang est l’auteur qui cite le plus souvent les autres, avec la fréquence de couplage la plus élevée dans ses articles (9,05). Cependant, il est très peu cité (36 fois). Un examen approfondi du groupe en bleu révèle une forte collaboration entre Cheng, Zou, Chen et Huang. La carte ci-dessous illustre cette dynamique collaborative.

Figure 11

Collaboration entre Cheng, Zou, Chen et Huang

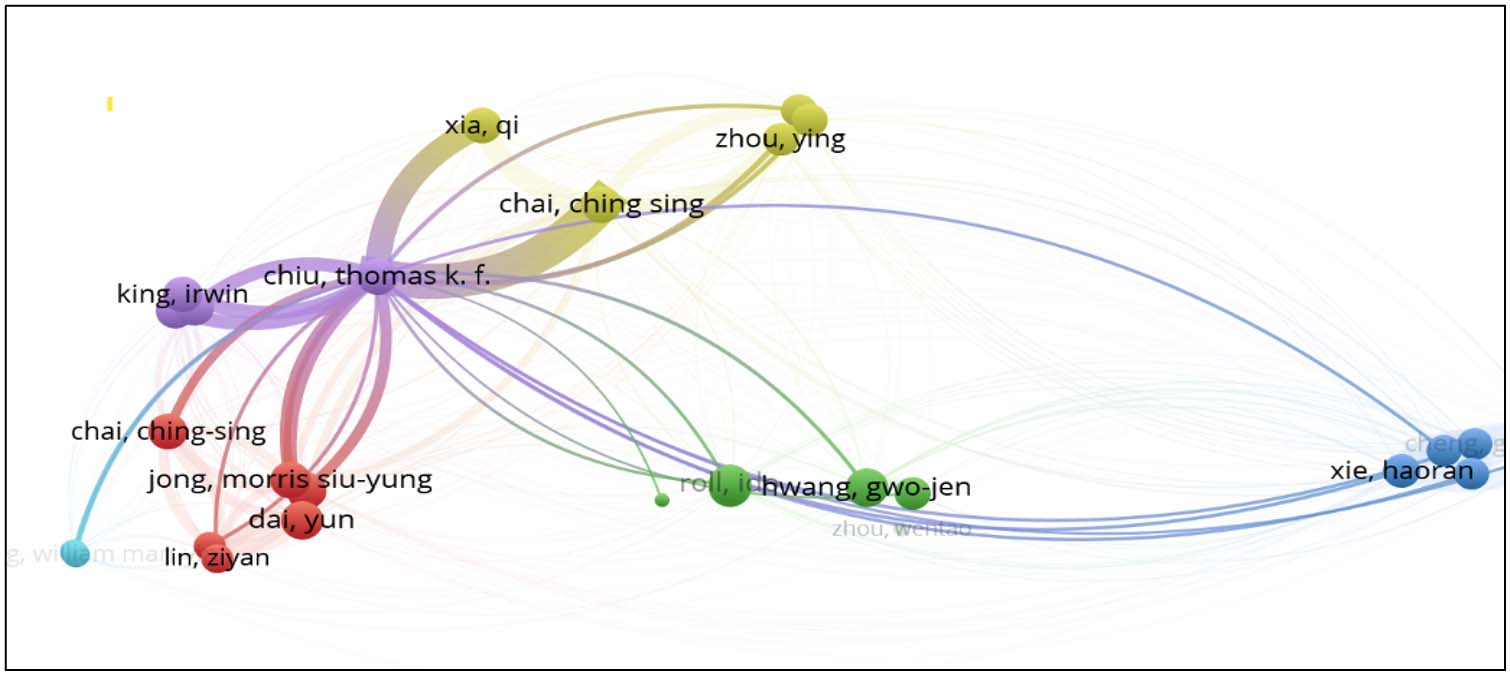

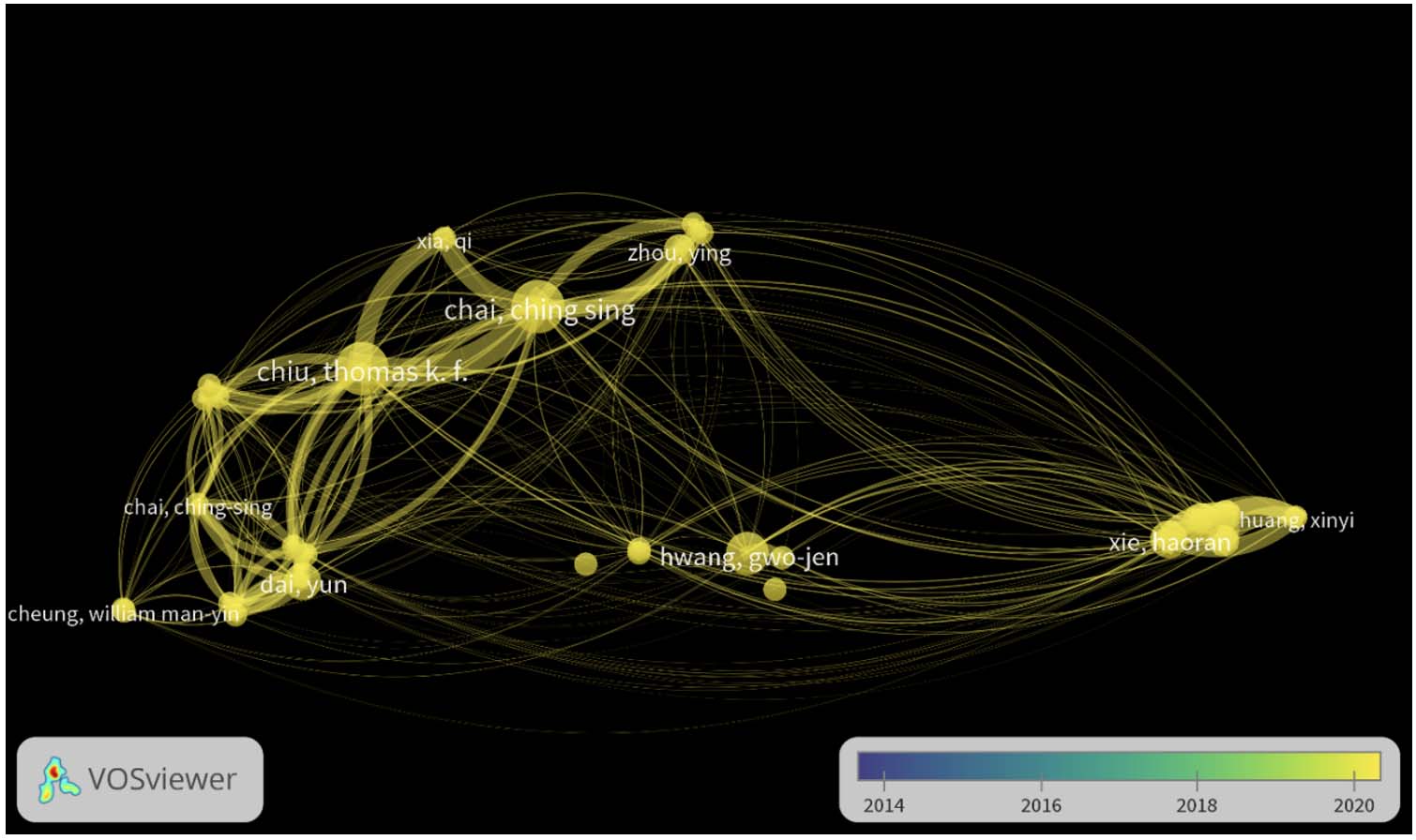

Ces quatre auteurs qui collaborent présentent des totaux de force de liaison totale (link strength) et proche (Xia 1342; Zou, 1350; Chen 1316; Chen, 1319). Leurs fréquences de couplage sont également proches (Xia : 6.44; Zou : 6.44; Chen : 6.44; Huang : 6,02). Du fait de partager leurs références bibliographiques, ils forment une équipe de recherche cohérente. Dans le but de voir l’évolution de ces collaborations dans le temps, nous avons analysé la carte temporelle des couplages bibliographiques entre 2014 et 2024. La carte ci-dessous illustre cette évolution sur la période 2014–2020.

Figure 12

Évolution de la collaboration pendant la période (2014–2020)

Au cours de la période 2014–2020, la couleur jaune indique que ces collaborations n’existaient pas avant 2020 et ont commencé à se former à partir de cette année. Selon l’échelle de couleurs, ces regroupements deviennent visibles au fil de l’année 2022. Cette période a été marquée par une forte évolution de la dynamique collaborative entre les chercheurs.

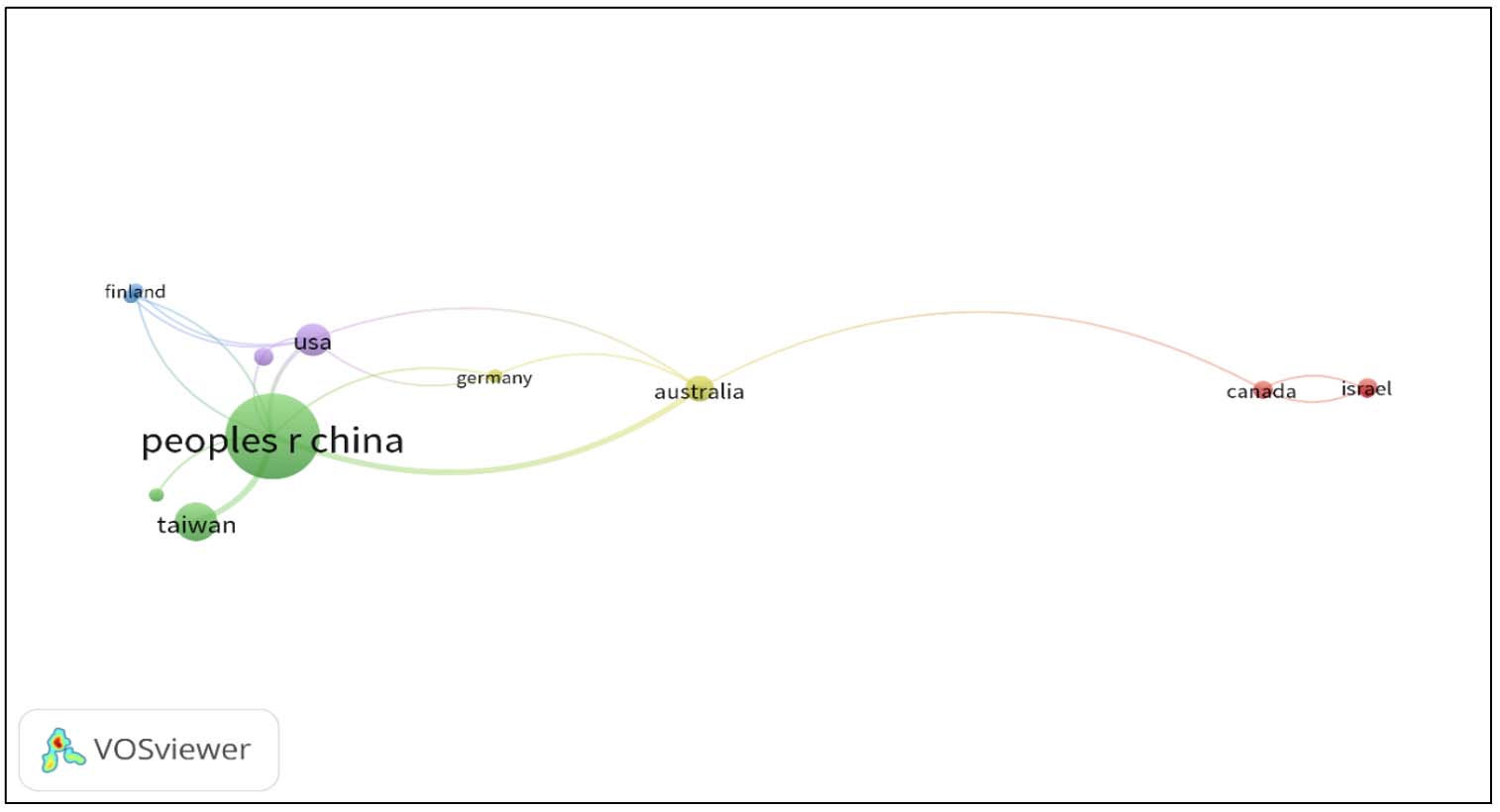

Pour représenter les collaborations internationales entre les coauteurs d’articles, nous avons effectué une analyse par coauteurs-pays. Cette analyse révèle les réseaux de recherche internationaux et la dynamique de collaboration entre pays. Nous avons inclus tous les pays ayant publié au moins deux documents, sans minimum de citations. Sur les 19 pays inclus dans cette analyse bibliométrique, seuls 12 comptent des auteurs ayant publié au moins deux articles. Le tableau ci-dessous présente le nombre de documents publiés par pays, les citations des auteurs, ainsi que les co-citations entre auteurs de différents pays.

Tableau 3

Citations et co-citations des auteurs

| Selected | Country | Documents | Citations | Total link strength |

| ✓ | Peoples Republic of China | 29 | 284 | 13 |

| ✓ | USA | 7 | 50 | 7 |

| ✓ | Australia | 5 | 30 | 6 |

| ✓ | Finland | 2 | 1 | 4 |

| ✓ | South Africa | 2 | 1 | 4 |

| ✓ | Canada | 3 | 42 | 3 |

| ✓ | Germany | 2 | 13 | 3 |

| ✓ | Israel | 3 | 41 | 3 |

| ✓ | South Korea | 2 | 41 | 3 |

| ✓ | Taiwan | 9 | 82 | 3 |

| ✓ | Singapore | 3 | 27 | 2 |

| ✓ | Thailand | 2 | 1 | 1 |

La carte de visualisation en réseau (Figure 13) illustre les performances et l’impact par pays dans le domaine de l’IA et l’enseignement supérieur.

Dans notre étude sur les publications scientifiques portant sur l’IA en enseignement supérieur, nous avons identifié six groupements distincts. Les groupements 1, 2 et 6 sont bien définis. Le groupement 1 est central, connecté à plusieurs groupements, sauf au groupement 2. La Chine est au cœur de ce groupe, avec une fréquence de liaisons élevée (13) et un total de citations important (284) (Tableau 3). Le groupe 2, composé du Canada, du Brésil, de l’Afrique du Sud, de la Pologne et d’Israël, a peu de relations avec les autres groupements, sauf une collaboration entre le Canada et l’Australie du groupe 1. Le groupement 6, formé des États-Unis et de la Suède, collabore avec les pays des groupes 1, 3 et 4, les États-Unis étant centraux avec huit liaisons et 50 citations (Tableau 3). Le groupement 4, incluant Singapour et le Vietnam, a deux liaisons, une avec les États-Unis et une avec la Chine via Singapour. Le groupement 5 est le plus isolé, avec une seule relation avec le groupement 1 par l’entremise de la Chine. Le groupement 3, composé des Émirats arabes unis, a deux liens avec les groupements 1 et 6, et cinq liaisons au total. La Chine est centrale dans le réseau de collaboration, avec le plus grand nombre d’articles (29), de citations (284) et de liaisons (13) (Tableau 3). Les publications chinoises sont les plus performantes scientifiquement, avec une citation normalisée élevée (30,25). Les auteurs taïwanais se classent au deuxième rang avec une citation normalisée de 11,29, suivis des Américains (6,35).

Figure 13

Réseau de collaboration entre pays

Note. Vert (1), rouge (2), bleu (3), jaune (4), rose (5) et violet (6).

En conclusion, la Chine est le pays central dans le réseau de collaboration sur l’IA en enseignement supérieur, suivie par les États-Unis. Une forte collaboration intra-groupe est observée dans les groupes 1, 2 et 3, tandis que les groupes 4 et 5 émergent dans ce réseau. L’analyse de la carte temporelle ci-dessous nous permet d’observer l’évolution chronologique des collaborations entre les pays.

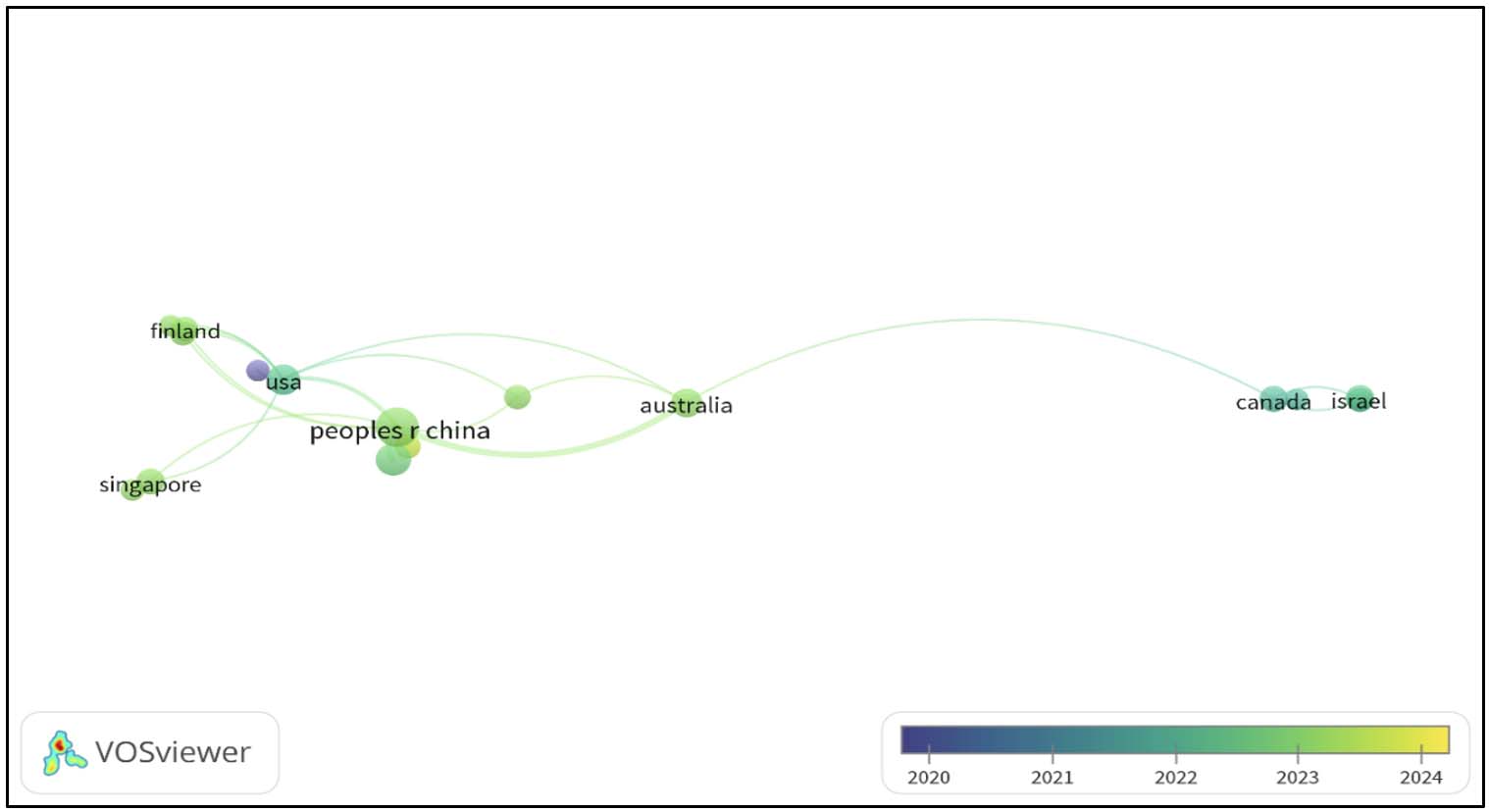

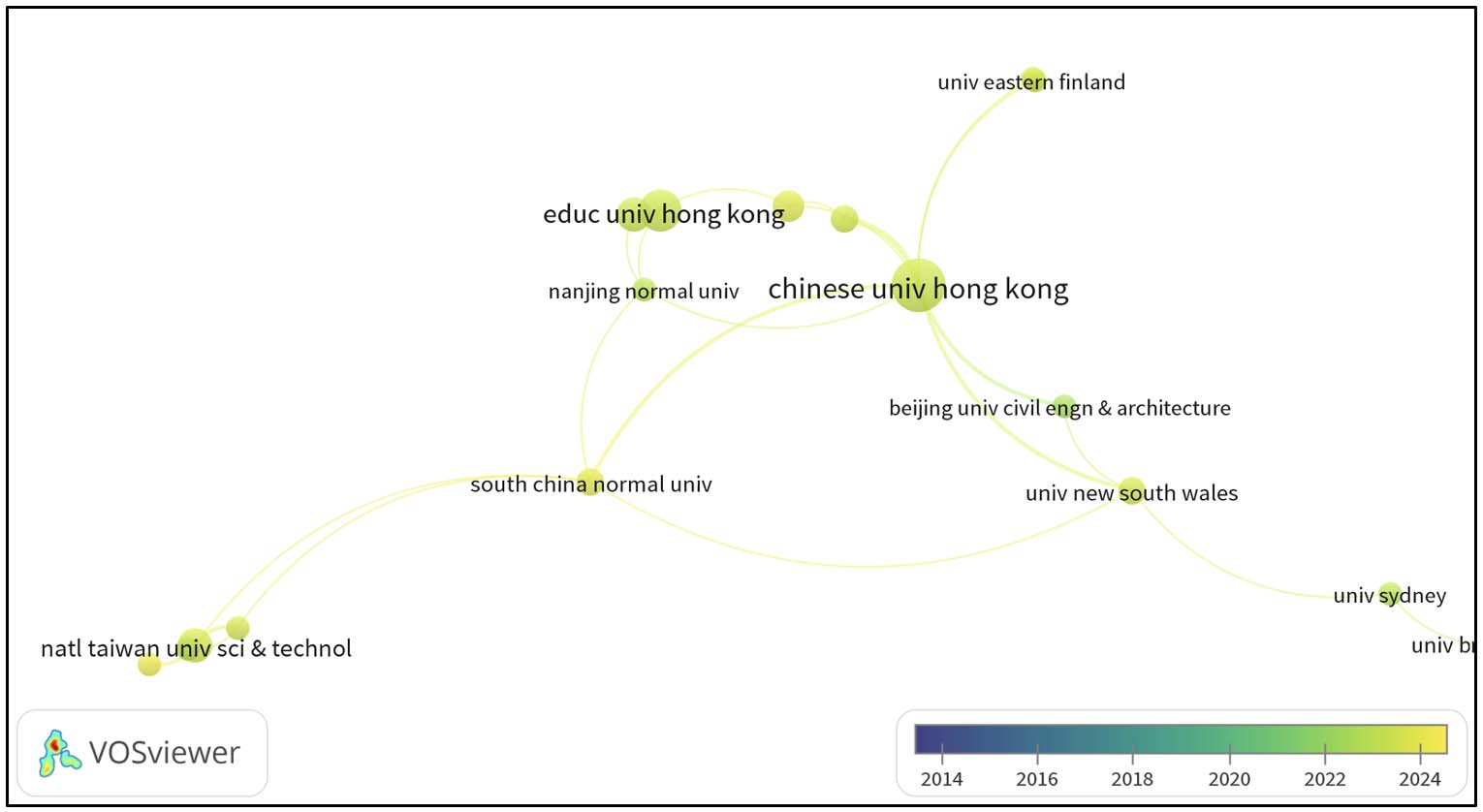

Les groupes de recherche sont représentés par des couleurs allant du violet au jaune, le groupement Thaïlande-Philippines, le plus récent, étant en jaune pour l’année 2024. Les premières collaborations ont débuté en 2020 entre la Suède et les États-Unis, ainsi qu’entre le Canada et la Corée du Sud. La Chine a commencé à collaborer avec Taïwan et les États-Unis en 2022. Les groupements autour des États-Unis et de la Chine se sont formés respectivement au milieu et à la fin de l’année 2023. La Finlande, les Émirats arabes unis et l’Afrique du Sud ont collaboré avec les États-Unis en 2023, tandis que Singapour a commencé à collaborer avec les États-Unis et la Chine au début de la même année. En somme, la collaboration internationale est active et dynamique, avec toutes les collaborations établies entre 2020 et 2024.

Figure 14

Évolution chronologique de la collaboration entre pays (2020–2024)

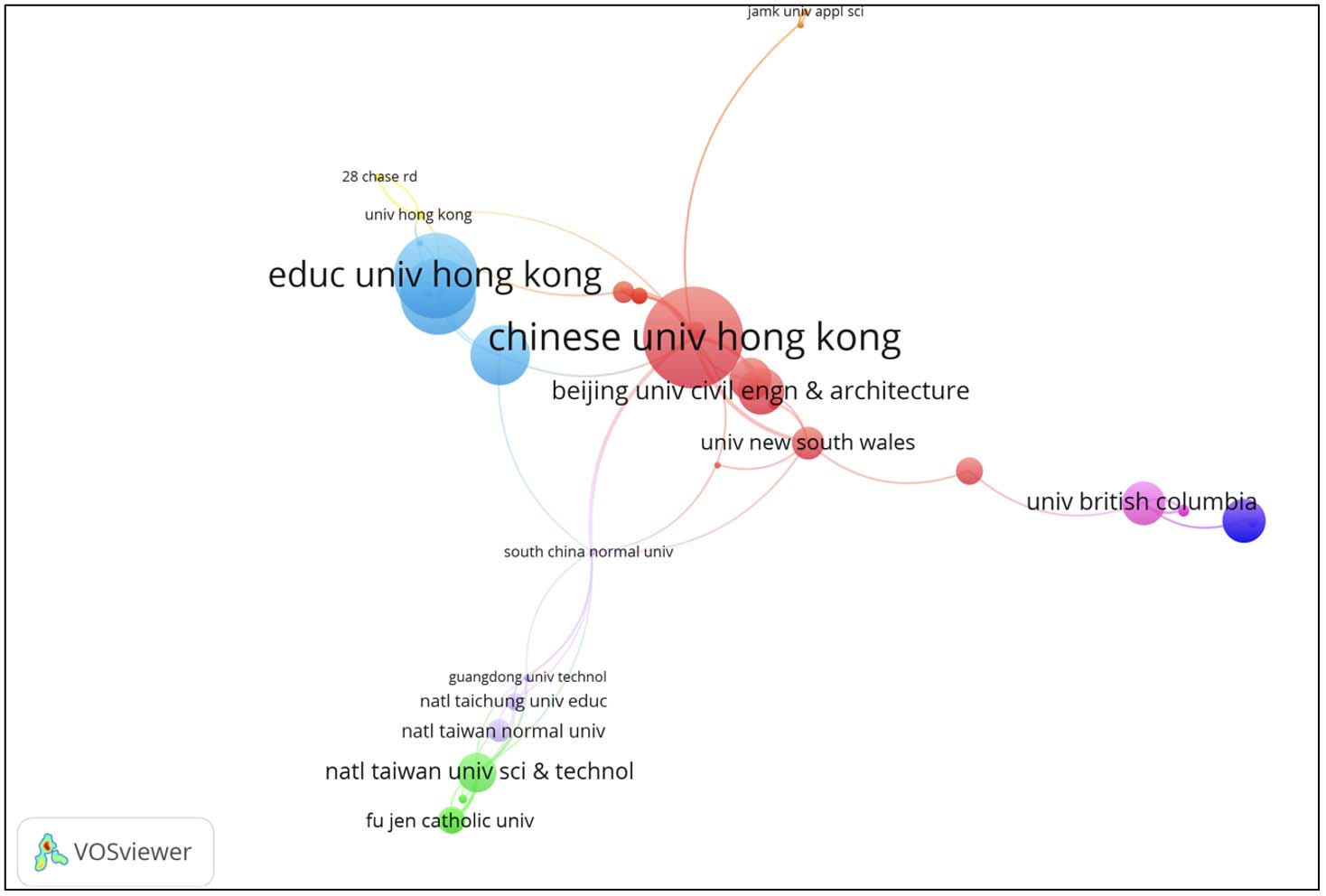

Une analyse de coauteurs-organismes a été réalisée pour examiner les relations entre les coauteurs en fonction de leurs affiliations institutionnelles dans le domaine de l’IA et de l’enseignement supérieur. Cette analyse vise à répertorier les organismes clés qui publient dans ce domaine et a révélé les réseaux de collaboration entre eux. Nous avons inclus tous les organismes ayant publié au moins deux documents. Sur 78 organismes universitaires retenu dans le corpus des données, seuls 18 ont des auteurs ayant publié au moins deux articles. Le tableau 4 présente le nombre de documents publiés par organisme, les citations des auteurs, ainsi que les co-citations entre auteurs de différentes institutions.

La carte de visualisation en réseau ci-dessous présente les performances et l’impact des organismes dans ce domaine, en montrant les liens entre les coauteurs et leurs affiliations institutionnelles.

Tableau 4

Citation et co-citations d’auteurs par organisme universitaire

| Selected | Organization | Documents | Citations | Total link strength |

| ✓ | Chinese University of Hong Kong | 14 | 141 | 13 |

| ✓ | Education University of Hong Kong | 8 | 110 | 6 |

| ✓ | National Taiwan University of Science and Technology | 5 | 36 | 6 |

| ✓ | South China Normal University | 3 | 3 | 6 |

| ✓ | Lingnan University | 5 | 93 | 5 |

| ✓ | University of New South Wales | 3 | 28 | 5 |

| ✓ | Beijing Normal University | 3 | 15 | 4 |

| ✓ | Nanjing Normal University | 2 | 66 | 4 |

| ✓ | National Taichung University of Education | 2 | 11 | 4 |

| ✓ | Beijing University of Civil Engineering and Architecture | 2 | 46 | 3 |

| ✓ | Seoul National University of Science and Technology | 2 | 41 | 3 |

| ✓ | Technion—Israel Institute of Technology | 2 | 41 | 3 |

| ✓ | University of British Columbia | 3 | 42 | 3 |

| ✓ | University of Eastern Finland | 2 | 1 | 3 |

| ✓ | University of Hong Kong | 4 | 5 | 3 |

| ✓ | University of Johannesburg | 2 | 1 | 3 |

| ✓ | Fu Jen Catholic University | 2 | 21 | 2 |

| ✓ | National Taiwan Normal University | 2 | 16 | 2 |

| ✓ | University of Sydney | 2 | 21 | 2 |

Dans un premier temps, nous remarquons que les groupes 1 et 2 sont bien structurés et visibles. Le groupe 1 est central et est directement lié aux groupes 2 et 5. Il est indirectement lié au groupe 6 via l’université de Sydney et aux groupes 3 et 4 via la South China Normal University. La Chinese University Hong Kong est au cœur de ce groupe, avec 20 liaisons et 141 citations. L’Education University Hong Kong suit avec huit liaisons et 110 citations, tandis que la Lingnan University occupe la troisième place avec sept liaisons et 93 citations (Tableau 4). Le groupe 2, composé d’institutions comme Education University Hong Kong et Macao Polytechnic University, collabore avec les groupes 1, 4 et 5. L’Education University Hong Kong est la plus influente dans ce réseau (huit documents, huit liaisons et 110 citations). Le groupe 3 collabore avec les universités du groupe 4 et 1 et regroupe les Fu Jen Catholic University, National China University Technology, National Taïwan Science de Technology et d’autres universités dont la collaboration reste intra-groupe. Le groupe 4 est constitué des National Taichung University de Education, National Taïwan Normal University et Guangdong University de Technology. Ce groupement collabore essentiellement avec la Chinese University Hong Kong. Le groupement 5 contribue avec les clostres 1 et 2 via la Chinese University Hong Kong. Les universités de ce groupement collaborent entre elles. Le groupement 6, comprenant des institutions comme Queen University, Western University, Kingston Health Sciences Centre, etc., collabore uniquement avec le groupe 1, avec des interactions principalement internes. La Chinese University Hong Kong est au centre du réseau de collaboration, avec le plus grand nombre d’articles (14), de citations (141) et de liaisons (20) (Tableau 4). Les publications de cette université sont les plus performantes scientifiquement, avec une citation normalisée de 14,10. Les auteurs de l’Université de l’éducation de Hong Kong suivent avec une citation normalisée de 10,05, puis ceux de l’Université nationale de science et technologie de Taïwan (9,05).

En conclusion, les universités chinoises dominent les publications sur l’IA et la formation universitaire. Les universités américaines occupent le second rang dans ce réseau de collaboration. Une forte collaboration est observée entre les chercheurs des groupes 4 et 5, qui sont des équipes de recherche émergentes. La carte temporelle ci-dessous décrit l’évolution des collaborations entre les organismes.

Figure 15

Réseau de collaboration internationale entre organisations

Note. Rouge (1), bleu (2), vert (3), violet (4), jaune (5) et rose (6).

L’échelle de couleurs montre que les groupes se situent entre le vert et le jaune. La première collaboration (2021) s’est construite entre le National Kaohsiung Normal University et la Chinese University Hong Kong (vert). Toutes les collaborations restantes se sont construites entre 2022 et 2023 (jaune). Le premier réseau de collaboration international le plus dense s’est construit en 2022 autour de la Chinese University Hong Kong et de l’Education University Hong Kong. Un réseau secondaire entre l’University British Columbia, l’University Sydney, le Kingston Health Science Center et la Seoul National University s’est ensuite connecté au réseau principal via l’University New South Wales en 2023. Un troisième réseau regroupant National Taïwan University Science & Technology, Fu Jen Catholic University, National Taïwan Normal University, National Taichung University Education et Guangdong University Technology a émergé en 2023, rejoignant le réseau principal par le biais de la South China Normal University fin 2023.

Figure 16

Évolution chronologique de la collaboration internationale entre organismes

Cette analyse révèle une collaboration universitaire particulièrement dynamique et rapide, concentrée sur 2022–2023. Les recherches associant IA et enseignement supérieur, récentes et en forte expansion depuis 2022, expliquent probablement cette intensité collaborative entre institutions.

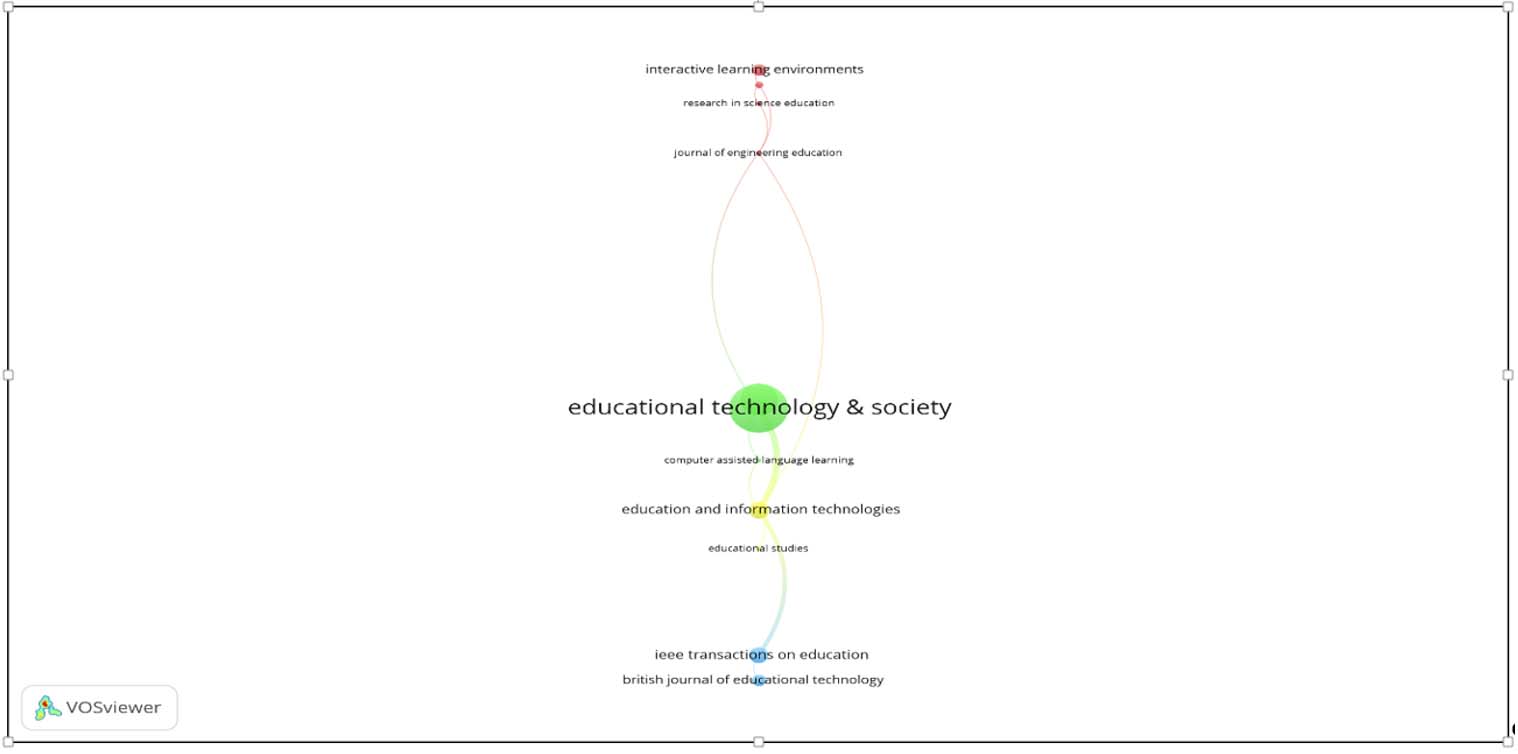

Pour évaluer l’influence des revues sur la thématique de l’IA et l’enseignement supérieur, nous avons analysé leur taux de citations et de co-citations, dès lors qu’il y avait une citation par source et une publication d’au moins deux documents par source. Parmi 32 revues retenues dans cette analyse bibliométrique, huit d’entre elles ont publié au moins deux articles et ont été cités deux fois dans les autres sources de publication. Le tableau ci-dessous illustre cette collaboration entre les revues.

La revue Educational Technology & Society est la revue la plus citée (153). Elle a le plus important réseau de relation avec les différentes revues avec un total de sept liaisons (total link strengh). Elle est citée souvent en association avec la revue Education and Information Technologies dans les articles (six fois). La revue International Journal of Educational Technology in Higher Education est placée en second rang en ce qui concerne la visibilité internationale avec six articles publiés et 88 citations (Tableau 5). Cependant, elle n’est apparue qu’une seule fois avec la revue Educational Technology & Society. La revue Education and Information Technologie est citée 40 fois et elle est apparue six fois avec la revue Educational Technology & Society et quatre fois avec IEEE Transactions in Education. La revue Interactive Learning Environments est citée six fois (Tableau 5) et elle est apparue une seule fois avec la revue Journal of Education Computing Research. Nous remarquons aussi que le nombre de citations de certaines revues comme Journal of Engineering Education, Research in Science Education et Computer Assisted Language Learning est faible et ne dépasse pas six citations pour chaque revue. Les résultats de cette analyse montrent que la recherche sur l’IA en formation universitaire est dominée par trois revues à savoir Educational Technology & Society, International Journal of Educational Technology in Higher Education et Education and information technology, qui sont considérées comme les revues les plus influentes dans ce domaine. D’autant plus que les documents publiés par ces revues sont les plus performants sur le plan scientifique, vu la valeur respective de la citation normalisée (norm. citations) (11.48; 6.3; 6.19). Nous constatons aussi que ce sont les revues spécialisées en éducation et en technologie qui publient souvent des articles sur l’IA et l’enseignement supérieur. La carte temporelle ci-dessous permet de visualiser l’évolution des publications scientifiques par les revues.

Tableau 5

Citations et co-citations entre revues

| Selected | Source | Documents | Citations | Total link strength |

| ✓ | Educational Technology and Society | 6 | 153 | 7 |

| ✓ | Education and Information Technologies | 10 | 40 | 6 |

| ✓ | Interactive Learning Environments | 3 | 25 | 1 |

| ✓ | International Journal of Educational Technology | 6 | 88 | 1 |

| ✓ | Journal of Educational Computing Research | 2 | 13 | 1 |

| ✓ | BMC Medical Education | 2 | 6 | 0 |

| ✓ | British Journal of Educational Technology | 3 | 25 | 0 |

| ✓ | Nurse Education Today | 2 | 27 | 0 |

Note. La figure 17 illustre la carte réseau de collaboration entre les revues.

Figure 17

Réseau de collaboration entre revues

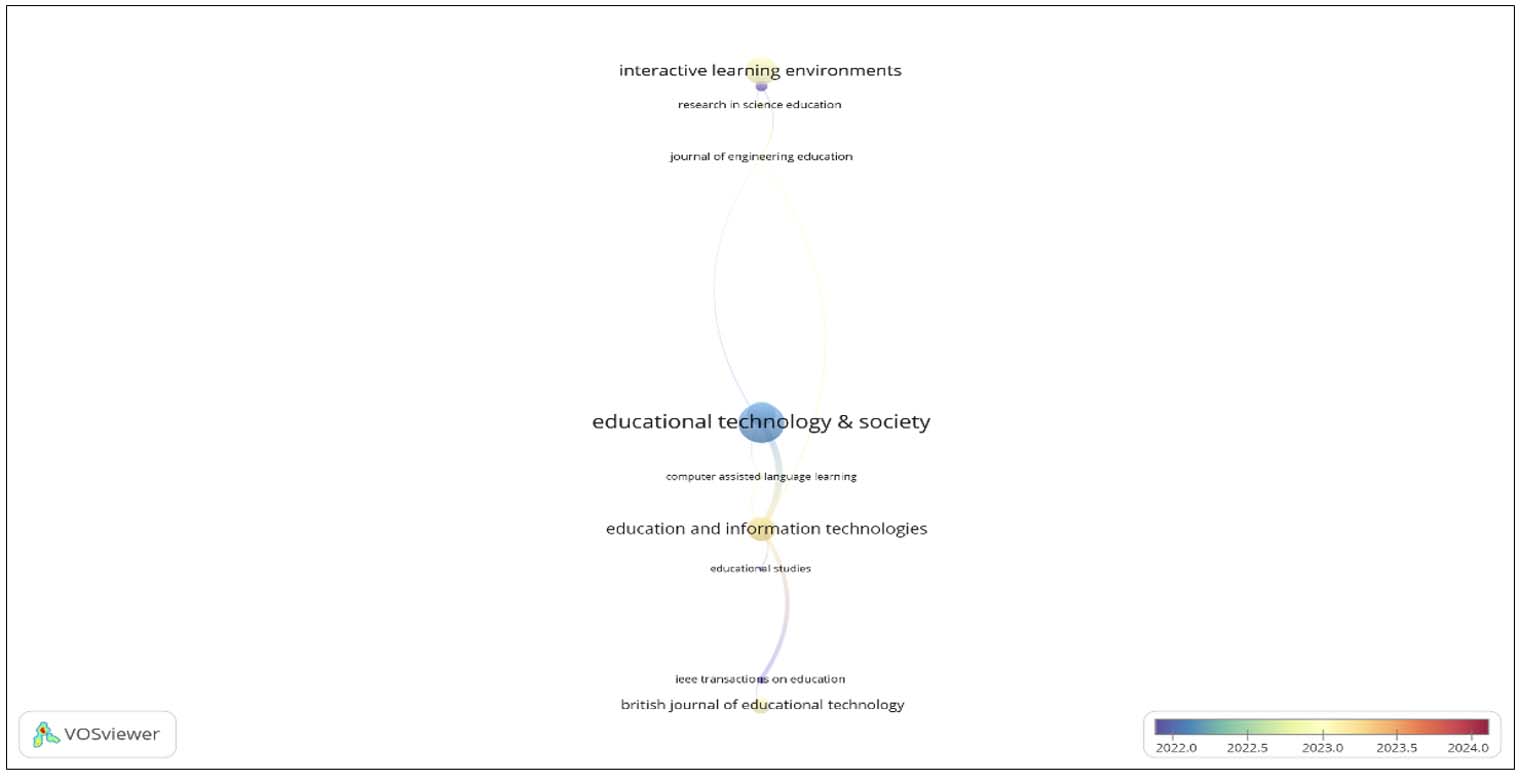

L’observation de l’échelle chronologique par couleurs montre que les couleurs attribuées aux différentes revues se situent entre le bleu et le jaune. La première revue qui a publié des articles sur l’IA et la formation universitaire est l’ International Journal of Educational Technology in Higher Education, avec une moyenne de 33 articles en 2022 (avg.pub.year). C’est au cours de la même année que la revue Educational Technology & Society a commencé à publier des articles dans ce domaine avec une moyenne (avg.pub.year) de 17. La revue Education and Information Technologie a commencé la publication au cours de l’année 2023 (avg.pub.year), avec 20 articles.

L’émergence de publications sur l’IA et l’enseignement supérieur dans les revues universitaires est un phénomène récent. Il débute au début de 2022 et connaît une croissance rapide au cours des deux dernières années. Alors que la plupart des revues ont commencé à s’intéresser à la recherche sur l’IA et l’enseignement supérieur à partir de 2023, la collaboration entre ces revues, amorcée dès 2022, s’est progressivement étendue à de nouveaux acteurs, tels que le Journal of Engineering Education, Research in Science Education et Computer Assisted Language Learning.

Figure 18

Évolution chronologique de la publication scientifique par revue

L’analyse bibliométrique des publications scientifiques sur l’IA et l’enseignement supérieur au cours de ces dix dernières années révèle que les recherches dans ce domaine sont très récentes et ont commencé à émerger à partir de 2018 (Zawacki-Richter et al., 2019). Les articles publiés abordent principalement l’utilisation des avantages de l’IA en éducation, en enseignement et en apprentissage, ainsi que le développement de la motivation, de l’engagement et de l’autonomie des étudiants (Ivanova et al., 2024). À partir de 2023, de nouvelles thématiques ont commencé à prendre de l’importance dans le réseau de recherche sur l’IA, telles que l’exploitation des acquis de ce champ de recherche dans les sciences de l’éducation et les technologies éducatives (Delen et al., 2024), le traitement automatique du langage naturel (Roxas & Recario, 2024) et la formation en soins infirmiers (Monaco et al., 2024).

L’analyse montre une forte dominance des publications sur l’IA et l’enseignement supérieur par deux auteurs influents, Chai et Chiu, qui ont établi un réseau dense de collaborations sur des problématiques, telles que la personnalisation des apprentissages et l’amélioration de la rétroaction étudiante grâce à l’IA. La Chine est le pays central dans ce réseau international de publications, suivie des États-Unis (Crompton & Burke, 2023). Bien que certains groupements de pays aient commencé à prendre place dans le réseau de collaboration international en 2023, tels que le Canada, le Brésil, l’Afrique du Sud, la Pologne, Israël, Singapour et le Vietnam, la collaboration intra-groupe domine et ces derniers sont peu connectés au réseau international le plus dense construit autour de la Chine et des É.-U.

L’analyse bibliométrique montre que la Chine et les États-Unis sont les principaux contributeurs à la recherche sur l’IA dans l’enseignement supérieur. Ces deux pays se distinguent non seulement par le volume de publications, mais aussi par le nombre de citations, ce qui souligne leur influence dans le domaine (Montalván et al., 2024). Les premières publications dans ce domaine ont eu lieu en 2022 dans des revues telles que International Journal of Educational Technology in Higher Education et Educational Technology & Society. En 2023, la publication d’articles a augmenté avec les revues Education and Information Technology, Journal of Engineering Education, Research in Science Education et Computer Assisted Language Learning.

En résumé, l’IA est devenue un sujet central dans le domaine de l’éducation, avec une croissance rapide des publications et des collaborations internationales ces deux dernières années. Par ailleurs, l’analyse bibliométrique de la revue sur l’IA et l’enseignement supérieur révèle une tendance croissante à adopter l’IA pour améliorer les processus d’apprentissage et d’enseignement, l’importance de la personnalisation et l’automatisation des apprentissages (Castro et al., 2024), de l'apprentissage individualisé, la collaboration et le suivi des apprenants (Farliana & Hardianto, 2024). L’analyse bibliométrique réalisée offre des intuitions précieuses sur les tendances et les développements récents de l’utilisation de l’IA dans le domaine de la formation et de l’apprentissage universitaires. Toutefois, il est important d’en reconnaître certaines limites. Tout d’abord, l’étude s’est appuyée uniquement sur la base de données Web of Science, ce qui peut entraîner des lacunes dans la sélection des publications pertinentes, sans tenir compte des travaux publiés dans d’autres sources ou disciplines connexes (Fărcașiu et al., 2023). Il serait ainsi nécessaire d’élargir la recherche en incluant d’autres bases de données, comme Scopus, pour obtenir une vue plus complète et diversifiée du sujet. De plus, l’analyse n’a pas examiné en détail le contenu des publications, limitant ainsi la compréhension approfondie des tendances et des développements dans ce domaine. Cette étude n’a pris en compte que 285 articles rédigés en anglais, ce qui restreint, d’une part, notre compréhension de la diversité des approches et des méthodes d’utilisation de l’IA dans différents contextes culturels (Calderón-Garrido & Gustems-Carnicer, 2018), et d’autre part, la généralisation des résultats (Yılmaz & Tuzlukaya, 2023). Sur le plan géographique, la collaboration entre pays reste dominée par la Chine et les États-Unis, ce qui peut limiter la représentativité des données utilisées et conduire à des conclusions biaisées ou incomplètes (Riazi et al., 2023). Cette faible diversité des perspectives et des approches peut également restreindre la compréhension globale de la dynamique de recherche dans le domaine de l’IA en éducation. Enfin, sur le plan méthodologique, l’analyse bibliométrique repose principalement sur des mesures quantitatives, qui peuvent ne pas refléter pleinement la qualité réelle des publications et des recherches. De plus, certaines études pertinentes ont été écartées en raison des critères de sélection stricts, tels que le nombre de citations ou de documents par auteurs, pays, organismes ou revue. En somme, ces limitations soulignent la nécessité d’une approche holistique et critique lors de l’interprétation des résultats et de la prise de décision en matière de recherche et de politique éducative.

L’analyse bibliométrique de la littérature sur l’IA relativement à la formation universitaire, bien que limitée, offre des pistes pour orienter les futures recherches. Il est recommandé d’exploiter plusieurs bases de données et une approche interdisciplinaire pour enrichir les travaux existants. Face à la faible collaboration internationale observée, les chercheurs devraient envisager des partenariats pour améliorer la représentativité des données et intégrer des perspectives interculturelles. L’adoption de méthodes qualitatives complèterait utilement l’analyse bibliométrique pour une vision plus approfondie des apports de l’IA à la formation universitaire. Ces recommandations visent à guider les futures recherches sur l’intégration de l’IA dans l’enseignement supérieur, et ce en élargissant les perspectives et en combinant différentes approches méthodologiques.

Altinay, Z., Altinay, F., Dagli, G., Shadiev, R., & Othman, A. (2024). Factors Influencing AI Learning Motivation and Personalisation Among Pre-service Teachers in Higher Education. MIER Journal of Educational Studies Trends and Practices, 462-481. https://doi.org/10.52634/mier/2024/v14/i2/2714

Calderón Garrido, D., & Gustems Carnicer, J. (2018). Análisis bibliométrico de la producción científica sobre educación musical en el periodo 2007–2016 en revistas incluidas en JCR. BiD: university texts on librarianship and documentation, 41. https://dx.doi.org/10.1344/BiD2018.41.9

Castellano, M. S., Contreras-McKay, I., Neyem, A., Farfán, E., Inzunza, O., Ottone, N. E., del Sol, M., Alario-Hoyos, C., Alvarado, M. S., & Tubbs, R. S. (2024). Empowering human anatomy education through gamification and artificial intelligence: An innovative approach to knowledge appropriation. Clinical Anatomy, 37(1), 12-4. https://doi.org/10.1002/ca.24074

Castro, R. A. G., Chura-Quispe, G., Molina, J. F. V., Ramos, L. A. E., & Durand, C. A. A. (2024). Bibliometric review on teaching methods with artificial intelligence in education. Online Journal of Communication and Media Technologies, 14(2). https://doi.org/10.30935/ojcmt/14367

Chai, C. S., Lin, P.-Y., Jong, M. S.-Y., Dai, Y., Chiu, T. K. F., & Qin, J. (2021). Perceptions of and Behavioral Intentions towards Learning Artificial Intelligence in Primary School Students. Educational Technology & Society, 24(3), 89-101. https://www.jstor.org/stable/27032858

Chen, X., Zou, D., Xie, H., Cheng, G., & Liu, C. (2022). Two decades of artificial intelligence in education: Contributors, collaborations, research topics, challenges, and future directions. Educational Technology & Society, 25(1), 28-47. https://www.jstor.org/stable/48647028

Chiu, T. K. F. (2023). The impact of Generative AI (GenAI) on practices, policies and research direction in education : A case of ChatGPT and Midjourney. Interactive Learning Environments 32(10), 6187-6203. https://doi.org/10.1080/10494820.2023.2253861

Chiu, T. K. F., Meng, H., Chai, C.-S., King, I., Wong, S., & Yam, Y. (2022). Creation and Evaluation of a Pretertiary Artificial Intelligence (AI) Curriculum. IEEE Transactions on Education, 65(1), 30-39. https://doi.org/10.1109/TE.2021.3085878

Chiu, T. K. F., Moorhouse, B. L., Chai, C. S., & Ismailov, M. (2023). Teacher support and student motivation to learn with artificial intelligence (AI) based chatbot. Interactive Learning Environments, 32(7), 3240-3256. https://doi.org/10.1080/10494820.2023.2172044

Crompton, H., & Burke, D. (2023). Artificial intelligence in higher education: The state of the field. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 20, 22. https://doi.org/10.1186/s41239-023-00392-8

Delen, I., Sen, N., Ozudogru, F., & Biasutti, M. (2024). Understanding the growth of artificial intelligence in educational research through bibliometric analysis. Sustainability, 16(16), 6724. https://doi.org/10.3390/su16166724

Fărcașiu, M. A., Gherheș, V., Șimon, S., Dejica-Cartis, D., C&acaron;dariu, L., & Kilyeni, A. (2023). Easy-to-read: Evolution and perspectives—A bibliometric analysis of research, 1978-021. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20(4), 3359. https://doi.org/10.3390/ijerph20043359

Farliana, N., & Hardianto, H. (2024). The use of artificial intelligence in higher education: Bibliometric analysis 2014-2023. Asian Journal of Applied Science and Technology, 8(2), 69-80. https://doi.org/10.38177/ajast.2024.8208

Gorgun, G., & Yildirim-Erbasli, S. N. (2024). Algorithmic bias in BERT for response accuracy prediction: A case study for investigating population validity. Journal of Educational Measurement. https://doi.org/10.1111/jedm.12420

Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research (pp. 105-117). Sage Publications, Inc. https://miguelangelmartinez.net/IMG/pdf/1994_Guba_Lincoln_Paradigms_Quali_Research_chapter.pdf

Holmes, W., Porayska-Pomsta, K., Holstein, K., Sutherland, E., Baker, T., Buckingham Shum, S., Santos, O. C., Rodrigo, M. T., Cukurova, M., Bittencourt, I. I., & Koedinger, K. R. (2022). Ethics of AI in education: Towards a community-wide framework. International Journal of Artificial Intelligence in Education, 32, 504-526. https://doi.org/10.1007/s40593-021-00239-1

Hutter, M. (2005). Universal artificial intelligence. Springer Nature. https://doi.org/10.1007/B138233

Hwang, G.-J., & Tu, Y.-F. (2021). Roles and research trends of artificial intelligence in mathematics education: A bibliometric mapping analysis and systematic review. Mathematics, 9(6), 584. https://doi.org/10.3390/math9060584

Ivanov, S. (2023). The dark side of artificial intelligence in higher education. The Service Industries Journal, 43(15-16), 1055-1082. https://doi.org/10.1080/02642069.2023.2258799

Ivanova, M., Grosseck, G., & Holotescu, C. (2024). Unveiling insights: A bibliometric analysis of artificial intelligence in teaching. Informatics, 11(1), 10. https://doi.org/10.3390/informatics11010010

Lake, B. M., Ullman, T. D., Tenenbaum, J. B., & Gershman, S. J. (2017). Building machines that learn and think like people. Behavioral and Brain Sciences, 40, 253. https://doi.org/10.1017/S0140525X16001837

Lee, K., & Fanguy, M. (2022). Online exam proctoring technologies: Educational innovation or deterioration? British Journal of Educational Technology, 53(3), 475-490. https://doi.org/10.1111/bjet.13182

Liu, Y., Sullivan, P., & Sinnamon, L. (2024). AI transparency in academic search systems: An initial exploration. Proceedings of the Association for Information Science and Technology, 61(1), 1002-1004. https://doi.org/10.1002/pra2.1167

Marr, B. (2019). 27 incredible examples of AI and machine learning in practice. Forbes.

Monaco, F., Andretta, V., Bellocchio, U., Cerrone, V., Cascella, M., & Piazza, O. (2024). Bibliometric analysis (2000–2024) of research on artificial intelligence in nursing. ANS. Advances in nursing science. https://doi.org/10.1097/ANS.0000000000000542

Montalván, B. K. C., Angos, C. G. P., Fonseca, J. A. C., & Aguaiza, R. V. (2024). The influence of artificial intelligence in higher education based on four thematic axes: A bibliometric study. Sapienza. International Journal of Interdisciplinary Studies, 5(2). https://doi.org/10.51798/sijis.v5i2.764

Moura, A., & Carvalho, A. A. A. (2024). Teachers' perceptions of the use of artificial intelligence in the classroom. Proceedings of the International Conference on Lifelong Education and Leadership for All (ICLEL 2023) (pp. 140-150). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-380-1_13

Pantazatos, D., Grammatikou, M., & Maglaris, V. (2023). Artificial intelligence in education: Ethics and trust challenges. EDULEARN23 Proceedings (pp. 5951-5957). IATED. https://doi.org/10.21125/edulearn.2023.1556

Riazi, A. M., Ghanbar, H., Marefat, F., & Fazel, I. (2023). Review and analysis of empirical articles published in TESOL Quarterly over its lifespan. Studies in Second Language Learning and Teaching, 13(4), 811-841. https://doi.org/10.14746/ssllt.40217

Roxas, R. E. O., & Recario, R. N. C. (2024). Scientific landscape on opportunities and challenges of large language models and natural language processing. Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science, 36(1). https://doi.org/10.11591/ijeecs.v36.i1.pp252-263

Szeliski, R. (2021). Computer vision. Algorithms and applications (2e éd.). Springer.

Tang, K. H. D. (2024). Implications of artificial intelligence for teaching and learning. Acta Pedagogia Asiana, 3(2). https://doi.org/10.53623/apga.v3i2.404

Vemuri, V. K. (2014). The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies, by Erik Brynjolfsson and Andrew McAfee. Journal of Information Technology Case and Application Research, 16(2). https://doi.org/10.1080/15228053.2014.943094

Williams, R. T. (2024). The ethical implications of using generative chatbots in higher education. Frontiers in Education, 8. https://doi.org/10.3389/feduc.2023.1331607

Yılmaz, A. A., & Tuzlukaya, S. E. (2023). The relation between intellectual capital and digital transformation: A bibliometric analysis. International Journal of Innovation Science, 16(2), 244-64. https://doi.org/10.1108/IJIS-08-2022-0145

Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., & Gouverneaur, F. (2019. Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education—where are the educators?. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 16(39). https://doi.org/10.1186/s41239-019-0171-0

Elassaad Elharbaoui est enseignant chercheur à l’Institut supérieur des cadres de l’enfance, Université de Carthage, Tunisie. Courriel : elassaad.elharaoui@isce.ucar.tn ORCID : https://orcid.org/0000-0002-1946-3561

Jean Gabin Ntebutse est professeur titulaire à la Faculté d’éducation, Université de Sherbrooke, Canada. Courriel : jean.gabin.ntebutse@usherbrooke.ca ORCID : https://orcid.org/0009-0000-3809-838X